Umnutzung der ehemaligen Mennonitenkirche in Rotterdam zur Musikschule

In Rotterdam hat das dort ansässige Büro Powerhouse Company mit Zurückhaltung und Feingefühl eine ehemalige Mennonitenkirche zu einer Musikschule für Kinder und Jugendliche umgebaut. Dabei hat das Büro viel Wert auf den Erhalt der originalen Bausubstanz gelegt.

Man muss sich einen Moment Zeit nehmen, um den Standort und den Charakter des Gebäudes zu verstehen, denn seine Außenwirkung war nie eindeutig die einer Kirche. Dabei helfen auch ein paar historische Schwarzweiß-Aufnahmen. Die ehemalige Mennonitenkirche steht am Kopfende einer Gracht, am nordwestlichen Zipfel des Rotterdamer Zentrums. Auf einer dieser Aufnahmen sind im Vordergrund Badende zu sehen, auf einer anderen Aufnahme Menschen auf Schlittschuhen und im Hintergrund die Kirche, die sehr Viele fälschlicherweise für einen Funktionsbau der Wasserwerke hielten. Für einen Kirchenbau sprechen aus dieser Perspektive die hohen, schlanken Fenster, wobei schon der gezackte Dachabschluss eher ungewöhnlich ist. Und es „fehlt“ der Kirchturm.

Viele hielten die Kirche, die den Abschluss einer Gracht bildet, fälschlicherweise für einen Funktionsbau der Wasserwerke

Viele hielten die Kirche, die den Abschluss einer Gracht bildet, fälschlicherweise für einen Funktionsbau der Wasserwerke

Foto: Sebastian van Damme

Die Kirche wurde 1951 von Gerrit Kuiper für die freikirchliche Gemeinde der Mennoniten gebaut. Sie steht heute in einem ruhigen Wohnviertel mit teilweise sehr hohen Gebäuden, malerisch am Wasser und doch nah an dem Rotterdamer Verkehrskreisel Hopfplein. Nachdem die Kirche schon über einen längeren Zeitraum für die stark geschrumpfte Gemeinde zu groß geworden war, wurde sie 2019 von der philantropischen Stiftung Drom en Daad (Traum und Tat) gekauft. Die Stiftung regt Initiativen an, die Kreativität, Vielfalt und Geschichte der Stadt widerspiegeln.

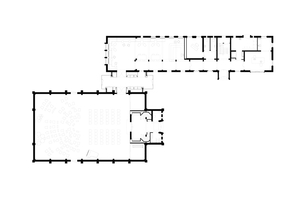

Die Powerhouse Company wollte als Rotterdamer Büro gerne ihren Teil dazu beitragen und hatte den Kontakt zum Bauherrn bereits, bevor die Kirche zum Verkauf stand. Nach dem Verkauf wurde es konkret und gemeinsam wurden Pläne für eine neue Nutzung entwickelt. So entstand die Idee einer Musikschule für Menschen zwischen 6 und 26 Jahren. Der erste speziell auf Jugendliche ausgerichtete Proben- und Konzertraum in den Niederlanden soll ein niederschwelliges Angebot für Kinder und junge Menschen aller Bevölkerungsschichten bieten. Zudem sollte sich das Gebäude selbst mit mehr Offenheit zeigen.

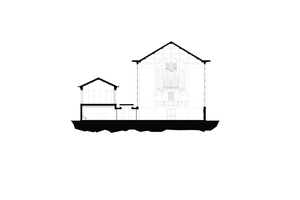

„Obwohl die Kirche recht nah am Zentrum steht, hatte sie baulich etwas sehr Introvertiertes, Auf-sich-selbst-Bezogenes. Das wollten wir ändern und das Gebäude stärker zur Stadt öffnen“, erzählt Franca Houg vom Architekturbüro Powerhouse Company. „Das haben wir durch einen neuen, gläsernen Eingang erreicht, der nun als einziger Neubau zwischen dem Kirchengebäude und dem riegelförmigen Nebengebäude sitzt und mit einer freundlichen Geste zum Betreten einlädt.“ Kirchenbau und Nebengebäude hingegen blieben erhalten und wurden nur geringfügig angepasst. Das Büro war nicht zuletzt daher von der Stiftung mit der Transformation der ehemaligen Kirche zur „Muziekwerf“ beauftragt worden, weil es dafür bekannt ist, Altes in angemessener Form zu bewahren und zwar sowohl im Hinblick auf die Architektur selbst als auch im Sinne eines zirkulären Ansatzes und dem rein praktischen Erhalt wiederverwendbarer Baumaterialien.

Stahlbeton und Stuckoberflächen

Der Kirchenraum hatte vor dem Sandstrahlen den Eindruck erweckt, dass es sich auch bei den Feldern zwischen den Trägern um Beton handelt

Der Kirchenraum hatte vor dem Sandstrahlen den Eindruck erweckt, dass es sich auch bei den Feldern zwischen den Trägern um Beton handelt

Foto: Sebastian van Damme

Obwohl (oder weil) die Kirche, die übrigens nicht unter Denkmalschutz steht, in für die 1950er Jahre typischer Art schlicht und zurückhaltend wirkt, wird sie, nicht zu Unrecht, als Nachkriegsjuwel bezeichnet. Insbesondere die Stahlbeton-Konstruktion im Innenraum sollte erhalten und in Szene gesetzt werden. „Als wir den Kirchenraum das erste Mal sahen, waren alle Oberflächen grau“, erzählt Architektin Houg. „Daher sind wir davon ausgegangen, dass es sich nicht nur bei der tragenden Konstruktion, sondern auch in den Feldern dazwischen um Beton handelt. Dem war aber nicht so.“ Auf Grund der Annahme also, es handle sich um Beton, wurden die Oberflächen gesandstrahlt, um sie wieder aufzuhellen.

„Was dann geschah, betrachten wir im Nachhinein als Geschenk. Eine eher zufällige Entdeckung, die man nicht planen kann“, so Houg. Da es sich tatsächlich um eine Stuckoberfläche handelte, wurde der Zement durch das Sandstrahlen entfernt und zurück blieb der Sand. So entstand die gelblich sandfarbene Oberfläche, wie sie jetzt in den Feldern der Kirchenwände zu sehen ist, die sich je nach Licht- und Sonneneinfall in unterschiedlicher Färbung zeigt. „Jetzt haben wir gleichzeitig das Alte erhalten und doch etwas Neues, Eigenes geschaffen“, freut sich die Projektleiterin.

So schön die Struktur der Stahlbeton-Konstruktion ist, so problematisch sind Betonoberflächen, wenn es um die Akustik in einem Raum geht. So konnten teilweise sehr schöne Betonoberfläche, auf der die Struktur der Schalungsbretter erhalten war, nicht sichtbar bleiben, sondern musste mit einer Akustik-Schalung verkleidet werden. Überwiegend handelt es sich um Akustik-Paneele aus hellem Eichenholz, wie im Klavier-Studio oder im Studio Mezzo. Auch im Kirchenraum, der heute als Proben- und Konzertsaal dient, sind hölzerne Akustikelemente an den Wänden, die in ihrer Formgebung gut in die Architektur der 1950er Jahre passen und in ihrer Höhe Bezug auf die alte Holzvertäfelung der Kirche nehmen. Ebenso wurden in der Decke des Kirchraums Akustikelemente ergänzt, die wie in einem Schachbrett-System hohe und tiefe Frequenzen dämpfen.

Alte Elemente wiederverwenden

Oberstes Gebot für die Architektinnen und Architekten war also, den Bestand weitestgehend so zu nutzen, wie sie ihn vorgefunden haben. Entsprechend zurückhaltend waren die Eingriffe. So wurden beispielsweise die Fassaden lediglich gereinigt und, wo nötig, restauriert. Das Dach allerdings wurde nach der wärmetechnischen Ertüchtigung mit PVC neu gedeckt. Der Bauherr hatte sich hier explizit gegen eine Bitumendeckung und im Endeffekt für die Kunststoffdeckung entschieden, da diese zu 100 Prozent recycelbar ist. Auch im Nebengebäude wurde nur wenig an der Grundstruktur verändert.

Die Kirchenbänke wurden zu einem Großteil für die Möblierung des Foyers verwendet. Eine Tischlerfirma hat sie aufbereitet und eingepasst. Toll ist auch hier die Verbindung zwischen bauzeitlichem Charakter der Holzbänke mit ihren trapezförmigen Wangen und der heute notwendigen technischen Ausstattung mit einer Vielzahl von Steckdosen und den Lüftungsauslässen in den Bänken. Hinter der Theke, die am Ende des Raumes steht, wurden zudem Teile der alten Bänke als Wandverkleidung genutzt.

Die Flurwände des Nebengebäudes wurden gefliest, um so die Optik des Bestandstreppenhauses fortzusetzen

Die Flurwände des Nebengebäudes wurden gefliest, um so die Optik des Bestandstreppenhauses fortzusetzen

Foto: Sebastian van Damme

Quasi im Original erhalten ist auch das Treppenhaus mit seinen 50er-Jahre Fliesen und dem rustikalen Stahlgeländer. Hier musste allerdings der Fliesenleger im an das Treppenhaus anschließenden Flurbereich neue Fliesen ergänzen, die an die alten angepasst wurden. Das war ein sehr zeitintensiver und schwieriger Arbeitsschritt, da die Wände nicht gerade und entsprechend nicht rechtwinklig waren, die Fliesen aber möglichst gleichförmig an die Wand und auf den Boden gebracht werden mussten.

Auch viele der Leuchten konnten erhalten und entweder an selber Stelle oder anderswo im Gebäude eingesetzt werden. Die etwas lustig wirkende Leuchte über der Theke im Foyer beispielsweise stammt ursprünglich aus dem Gemeindebüro. Markant sind auch die Spider-Hängeleuchten im Kirchenraum.

Besonders beeindruckend ist im jetzigen Konzertsaal die original Flentrop-Orgel von 1954. Auch wenn es sich dabei nicht um ein Bauteil handelt, ist es doch durch seine Größe ein den Raum stark prägendes Instrument. Die Empore wurde übrigens links und rechts um 2,5 m erweitert und die erhaltene Holzbrüstung um eine Brüstung aus Licht spiegelndem Glas ergänzt.

Der kleine Neubau

Neu ist der kleine Eingangskubus aus Glas, Stahl und Holz, der dem Ensemble nun mehr Offenheit verleiht

Neu ist der kleine Eingangskubus aus Glas, Stahl und Holz, der dem Ensemble nun mehr Offenheit verleiht

Foto: Sebastian van Damme

Neu ist also, wie schon angesprochen, der Eingangsbereich, den die Powerhouse Company zwischen Kirche und Nebengebäude gesetzt hat, um dem Ensemble einen eindeutigen und einladenden Zugang zu geben. „Als wir bei Sonne im Kirchenraum waren, konnten wir Reflexionen des Wassers an der Decke des ehemaligen Kirchenraums sehen. Das hat uns dazu inspiriert, einen ähnlichen Effekt im neuen Foyer zu erzeugen“, erklärt die Architektin. Umgesetzt wurde die Idee mit einer gedengelten Metalldecke, deren Struktur an die Oberfläche von leicht bewegtem Wasser erinnert, in der sich nun die Umgebung spiegelt.

Sehr viel Zeit floss in die Planung der Durchgänge vom gläsernen Eingang in den Foyerraum des Anbaus, beziehungsweise in den Kirchenraum. Vor den jeweiligen Außenwänden der beiden Gebäude sitzt mit einem Abstand von 60 cm eine Mischung aus Einbauschrank und hölzerner Verkleidung, in die auf charmante Weise Sitzinseln eingearbeitet sind. Die beiden Durchgänge sehen aus wie präzise eingeschnitten oder in die Wand hineingestanzt, ein Rahmen ist eigentlich nicht erkennbar. Die Laibungen aus Holz, beziehungsweise Messing, und die Messing-Türen sind relativ schmal und sehr geradlinig, so dass man selbst bei geöffneten Türen denken könnte, diese Messing-Scheiben wurden wie Keksausstecher in einen Teig in die Holzwand geschoben. Tatsächlich handelt es sich bei den Türen um zwei Messingplatten mit einem Massivholzkern und verborgenen Scharnieren.

Anpassungen im Annexbau

Zu den wenigen Eingriffen in den Bestand gehörte, dass der oben beschriebene Eingang in das Nebengebäude verbreitert und drei Fenster vergrößert wurden. Bei allen anderen Maßnahmen ging es vor allen Dingen um den Schallschutz. So musste beispielsweise in einem der Übungsräume auf einen fast 1,40 m hohen Stahlbetonunterzug reagiert werden, der negativ auf die Akustik gewirkt hätte. „Wir haben uns für eine wellenförmige Paneeldecke entschieden“, erläutert Projektleiterin Houg. „Wie eine große Welle umfließt diese nun den Träger und verleiht dem Raum auch optisch einen besonderen Charakter.“

Das studio mezzo ist aus Schallschutzgründen als Box-in-Box-System im Obergeschoss des Nebengebäudes eingebaut

Das studio mezzo ist aus Schallschutzgründen als Box-in-Box-System im Obergeschoss des Nebengebäudes eingebaut

Foto: Sebastian van Damme

Die meisten der Übungsräume sind zudem aus Schallschutzgründen im Box-in-Box-System gebaut. Die Trockenbauwände, -decken und -böden sind schallschutztechnisch zum Beispiel durch einen schwimmenden Estrich vom Massivbau abgekoppelt, so dass der Schall nicht in die Tragstruktur gelangen und sich im Gebäude ausbreiten kann. „Da die Decke des Klavierstudios allerdings so charakteristisch ist, dass wir sie unbedingt sichtbar halten wollten, haben wir ein „Schallleck“ von der Decke zum Dach beziehungsweise zur tragenden Dachstruktur in Kauf genommen. Das Foyer befindet sich darunter, so dass wir der Meinung sind, dass es Teil des Charmes ist, wenn man sich dort aufhält und etwas Musik hört“, findet Architektin Houg. Da durch das Box-in-Box-System der Einbau einer Fußbodenheizung nicht möglich und das Aufstellen von Heizkörpern vor den Fenstern nicht gewollt war, entschied man sich für klimatisierte Decken, die nun mit angenehmer Strahlungswärme von oben die Räume temperieren.

Fazit

Insgesamt ein tolles Projekt – nicht nur von seiner Idee eines niederschwelligen Musikangebots für Jugendliche. Auch die Idee von Erhalt und Transformation wurde einfühlsam und sorgfältig abgewogen und umgesetzt.

Autorin

Dipl.-Ing. Nina Greve studierte Architektur in Braunschweig und Kassel. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Lübeck (www.abteilung12.de) und ist unter anderem für die Zeitschriften DBZ, bauhandwerk und dach+holzbau tätig.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr

Stiftung Droom en Daad Stiftung, Rotterdam,

Architektur

Powerhouse Company, Rotterdam,

Tragwerksplanung

Breed Integrated Design, Den Haag, breedid.nl

Bauunternehmen

Nico de Bont, Vught, Amsterdam,

Akustik und Schallisolierung

Delta-L, Heesch, delta-l.nl