Tag der Rückengesundheit: Richtiges Arbeiten auf der Baustelle

Das elende Kreuz mit dem Kreuz: Am 15. März ist wieder Tag der Rückengesundheit und dieser läutet in diesem Jahr die erste digitale Themenwoche rund um die Rückengesundheit ein.

Bei der Initiative des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. und der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. dreht sich dieses Mal alles um die Rückenschule 2.0. Dabei handelt es sich um ein alltagsnahes Maßnahmenpaket zur ganzheitlichen Prävention und Linderung von Rückenschmerzen - in diesem Jahr corona-bedingt in passenden Formaten, ganz digital.

Im Rahmen der Woche der Rückengesundheit (15.-19. März) geben Experten an fünf Themenabenden in Live-Vorträgen und Workshops alltagstaugliche Tipps, lizenzierte Programme und Konzepte zur Rückengesundheit vor. Wer sich unter www.tdr.digital anmeldet, erhält während der Themenwoche regelmäßige Reminder sowie die tägliche Themenvorschau.

MSE als „Volkskrankheit“

Muskel-Skelett-Beschwerden und -Erkrankungen (MSE) haben als "Volkskrankheit" in der Arbeitswelt einen großen Stellenwert, da sie immense Behandlungskosten und viele Arbeitsunfähigkeitstage verursachen und ein häufiger Grund für Frühberentungen seien, sagt die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau). Nach ihren Angaben gab es 2019 insgesamt 131.014 meldepflichtige Arbeitsunfälle, Wegeunfälle und Berufskrankheiten. Das ist ein leichter Anstieg zum Jahr 2018 (131.014). Laut einer Auswertung der Techniker Krankenkasse ging 2020 jeder 12. Tag von Krankschreibungen auf das Konto von Rückenleiden.

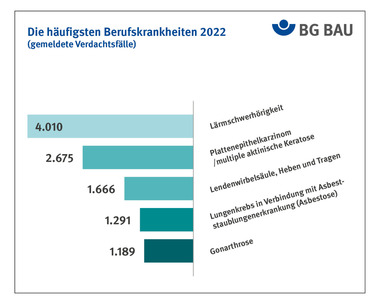

BG Bau führt Liste mit Berufskrankheiten

Die BG Bau führt keine Statistik über Rückenbeschwerden, hat aber Zahlen über eine Berufskrankheiten-Liste (BK-Liste). „Die BK-Liste enthält ausschließlich Krankheiten, die nach den Erkenntnissen der medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind und denen bestimmte Personengruppen durch ihre Arbeit in erheblich höherem Grade als die übrige Bevölkerung ausgesetzt sind“, führt Jan-Peter Schulz aus der Pressestelle der BG aus. Hier sei es besonders schwierig, Krankheiten, die sich versicherte Personen während der beruflichen Tätigkeit zugezogen haben – zum Beispiel durch das Handhaben schwerer Lasten oder Arbeiten in Beugehaltung – von den sogenannten „Volkskrankheiten“ abzugrenzen.

Daher habe der Gesetzgeber dafür auch besondere Voraussetzungen definiert: Bei den Erkrankungen im Sinne der Berufskrankheiten-Nummer „2108“ werden die Bandscheiben der Lendenwirbelsäule durch die berufliche Tätigkeit überdurchschnittlich belastet. Diese Belastungen entstehen, wenn über Jahre hinweg schwere Gegenstände gehoben oder getragen werden oder Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung verrichtetet werden. Im Jahr 2019 rangierten die Verdachtsanzeigen der Berufskrankheiten „Lendenwirbelsäule, Heben und Tragen“ auf Platz sieben bei der BG Bau.

Den Unternehmen entstünden hohe Kosten durch Produktionsausfälle und die medizinische Rehabilitation. Jede Geschäftsführung könne zahlreiche technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergreifen, die teilweise auch noch förderfähig seien.

Beispiel: „Rückentraining“:

Teilnehmer erhalten dort Informationen zum rückengerechten Verhalten sowie zum Heben und Tragen von Lasten und entsprechende Übungen. Den Anbieter einer solchen Maßnahme können Unternehmen selber wählen. Die BG Bau fördert das Rückentraining mit einem Pauschalbetrag von 50 Euro pro Mitarbeiter und Jahr, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind: dazu gehören beispielsweise, dass das Rückentraining durch einen qualifizierten Anbieter (Rückenschullehrer oder Physiotherapeut) angeboten wird. Die reine Übungszeit muss mindestens sechs mal 45 Minuten betragen. Und auch die Größe der Übungsgruppe sollte 15 Personen nicht überschreiten.Die Teilnehmer müssen außerdem mindestens halbschichtig im Mitgliedsbetrieb beschäftigt sein und dabei eine rückenbelastende oder bewegungsarme Tätigkeit ausführen (zum Beispiel Heben und Tragen schwerer Lasten, Arbeiten im Knie)

Beispiel Rückenkolleg:

Das Rückenkolleg ist ein Angebot für Beschäftigte aus dem professionellen Bau- und Handwerksbereich mit berufsbedingten Belastungen des Rückens und des Bewegungsapparates. „Das Rückenkolleg umfasst vielfältige Leistungen. Einen besonderen Stellenwert nimmt das Üben an "Kulissenarbeitsplätzen" der Bauwirtschaft und baunahen Dienstleistungen ein. Verschiedene Bausteine gehören zum Rückenkolleg, wie eine physiotherapeutische Befunderhebung, Kraftdiagnostik des Rückens, ergonomische Beratung für den Arbeitsplatz und Entspannungstechniken. Laut BG Bau wird das Arbeitsentgelt einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge dem Arbeitgeber zu 100 Prozent erstattet. Das Rückenkolleg findet montags bis freitags über einen Zeitraum von drei Wochen statt.

Richtiges Heben und Tragen

Wer im Alltag sich selbst Entlastung verschaffen möchte, kann mit einfachen Grundregeln fürs Heben und Tragen anfangen. Dazu gehört:

Hebehilfen verwenden. Lasten wenn möglich aufteilen oder zu zweit tragen.

Nahe an die Last herantreten.

Anheben der Last mit geradem Rücken und nur so tief wie nötig aus der Hocke (nicht unter 90 Grad im Knie).

Last dicht am Körper halten.

Stützen, Kanthölzer und Säcke am besten auf der Schulter tragen.

Last gleichmäßig, ebenfalls mit geradem Rücken, absetzen

„Was Sie unbedingt vermeiden sollten: Hohlkreuz,ruckartige Bewegungen,Verdrehungen, schweres einseitiges Heben und Tragen,verdeckte Sicht beim Lastentransport“, zählt die Berufsgenossenschaft auf.

Rückenschonende Werkzeuge

Die BG Bau führt zahlreiche Werkzeuge für unterschiedliche Gewerke an, die jeweils ergonomische Vorteile haben. Unter anderem erleichtert der Einsatz eines rückschlagfreien Hammers das Arbeiten. Das Zurückprallen würde nahezu vermieden. Die aufgewendete Energie werde besser genutzt und der Kraftaufwand reduziert. Es sind weniger Schläge erforderlich. Hände, Arme und Rücken werden entlastet. Die Treffsicherheit wird erhöht, die Verletzungsgefahr gemindert.

Sogar förderfähig sind leichte Plattformleitern nach DIN-EN 131 1-3. Sie sind einseitig besteigbar, haben Stufen (mindestens 80 mm) als Aufstieg und Handläufe an beiden Holmen des Steigschenkels, starr angebracht oder klappbar. Die Handläufe bilden mit den Leiterholmen und einem horizontalen Verbindungsbauteil eine Teilumwehrung und ragen circa 1000 mm über die Plattformhöhe hinaus. Für die gefahrenträchtigen Montagearbeiten steht eine ausreichend große Standfläche (Plattform, mindestens 360 x 360 mm) zur Verfügung.

Weitere Infos: