Haus aus Recycling-Beton für die neue Ortsmitte von Niederwerrn

Eine neue Ortsmitte mit Plätzen für den traditionellen Plantanz brachte neues Leben in den Altort von Niederwerrn. Zu dem Ensemble nach Plänen des Büros Schlicht Lamprecht Kern Architekten BDA gehört auch das „Haus aus Stein“, das aus ressourcenschonendem R-Beton errichtet wurde.

Der neue Dorfplatz in Niederwerrn. Links das „Haus aus Stein“ mit dem Bürgersaal, rechts das „Haus aus Holz“ mit dem Café im Obergeschoss

Der neue Dorfplatz in Niederwerrn. Links das „Haus aus Stein“ mit dem Bürgersaal, rechts das „Haus aus Holz“ mit dem Café im Obergeschoss

Foto: Sebastian Schels

Gebaut wurde das neue Bürgerzentrum in Niederwerrn bei Schweinfurt von 2022 bis 2024, aber angefangen hatte alles bereits 10 Jahre zuvor. Das Architektur- und Stadtplanungsbüro Schlicht Lamprecht Kern war schon 2017 nach Erstellung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (2014) in die Entwicklung des Areals eingestiegen. Die Betreuung von Kommunen, das Anschieben und Betreuen von Projekten und Partizipationsprozessen ist ein wichtiges Standbein und Anliegen des Büros. Und so wurde auch in Niederwerrn unter anderem mit Hilfe von diversen Bürgerbeteiligungsformaten ein Maßnahmen-Katalog für die Kommune entwickelt. Hierbei ging es maßgeblich um das Problem, dass der alte Ortskern, der so genannte Altort, wie in vielen ländlichen Regionen unter Wegzug, Leerstand und Überalterung litt. Der Ort hatte sich massiv in östlicher Richtung gen Schweinfurt erweitert. Es fehlte eine lebendige Mitte.

Ein erster Schritt, dem drohenden „Aussterben“ entgegenzuwirken war die Idee, eben einer solchen, neuen Ortsmitte an der Nahtstelle zwischen Altort und Siedlung. Entstanden ist ein Gesamtensemble aus einem Neubau mit Bürgersaal, Vereinsraum und Café sowie im Bestand ein Museum und eine „Energiescheune“, umgesetzt ebenfalls von Schlicht Lamprecht Kern Architekten nach einem europaweiten Vergabeverfahren.

Das Projekt „MittenIm“ ist ein großer Erfolg. Die Räumlichkeiten werden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Der Bürgersaal ist so stark nachgefragt, dass im Rathaus eine neue Stelle für die Organisation und Betreuung der Anfragen des „MittenIm“ geschaffen werden musste. Auch das Café ist so beliebt, dass es manchmal schwierig ist, noch einen Platz zu finden.

Das Ensemble

Der kleine Platz auf der Nordseite kann im Sommer vom Café für die Außenbestuhlung genutzt werden

Der kleine Platz auf der Nordseite kann im Sommer vom Café für die Außenbestuhlung genutzt werden

Foto: Stefan Meyer

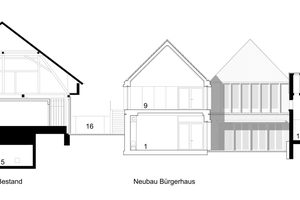

Der Neubau besteht aus zwei zueinander verschobenen Riegeln mit Satteldach in Nord-Süd-Ausrichtung. Auf der Nordseite führt die Schulstraße vorbei. Auf dieser Seite nutzt das „Café MittenIm“ im so genannten „Haus aus Holz“ diesen oberen, kleineren Platz für seine Außenbestuhlung. Auf der anderen Seite, im Süden, liegt mit einem Höhenunterschied von etwa 6 m der neue Dorfplatz. Der gepflasterte Platz war ein großer Wunsch der Bürgerinnen und Bürger, die hier ihren traditionellen Plantanz veranstalten. Große Sitzstufen überwinden die starke Topografie und dienen sowohl als Zuschauerplätze als auch dem informellen Zusammenkommen.

Der Bürgersaal (im Erdgeschoss) sowie der Trausaal und Vereinsraum (im Obergeschoss) befinden sich im „Haus aus Stein“, werden aber über das Foyer mit Teeküche im „Haus aus Holz“ erschlossen. Der nördliche Erdgeschossbereich beider Gebäude liegt im Hang und beherbergt daher Nebenräume wie Sanitär, Technik und Lager. Im Obergeschoss des Holzhauses erstreckt sich das Café über die gesamte Gebäudelänge.

Neben den Neubauten wurden auch zwei ortsbildprägende Bestandsbauten saniert: die Scheune auf der westlichen Seite und ein zum Museum umgebautes Fachwerkhaus auf der Ostseite. Die Energiescheune wird heute, neben ihrer Funktion als Nahwärmezentrale, auch als multifunktionaler Raum und Informationszentrum für nachhaltige Energiekonzepte als Außenstelle der Bauhütte Obbach genutzt.

Nachhaltigkeit und Materialwahl

Sehr bewusst hat sich die Gemeinde für eine nachhaltige, unter anderem an der Kreislaufwirtschaft orientierte Bauweise entschieden. So wurde das „Haus aus Holz“ als Massivholzbau mit einem Sockelgeschoss aus R-Beton erstellt. Für das „Haus aus Stein“ wählten die Architektinnen und Architekten für das gesamte Gebäude ressourcenschonenden R-Beton. „Wir haben es hier mit einem Gebäude zu tun, das am beziehungsweise im Hang steht. Durch die Anforderungen aus dem Hang gibt es im Fundament- und Sockelbereich derzeit wenige Alternativen zum Beton“, erläutert Architekt Stefan Schlicht die Materialwahl. „Wir wollten die neuen Gebäude behutsam in den Kontext einfügen und so waren uns die Maßstäblichkeit aber auch das Erscheinungsbild wichtig. Ein ,Haus‘ aus Stein, ein ,Gebäude‘ aus Holz sind in der Region, in den Dörfern Elemente und Strukturen, die nahezu bei jedem Anwesen zu finden waren und sich so auch gewohnt in ihre Umgebung einfügen.“

Für den R-Beton konnte der Altbeton der 40 Kilometer entfernten, 2019 abgerissenen Autobahnbrücke Rothof genutzt werden. Zum Zeitpunkt des Rückbaus hatte die konkrete Planung für den Neubau gerade begonnen. „In diesem Fall passte alles zusammen und der Beton der Brücke, die gerade abgerissen wurde, entsprach genau den Anforderungen für den R-Beton im Bürgerzentrum“, so Josef Nachtmann von der LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH. „In dem Projekt in Niederwerrn wurde reines Beton-Recycling verwendet. Eine Besonderheit war, dass der R-Beton nicht nur für die Fundamente, sondern für alle Betonbauteile eingesetzt wurde.“

Der Beton der abgerissenen Rothof Talbrücke wurde für den R-Beton des Neubaus verwendet

Der Beton der abgerissenen Rothof Talbrücke wurde für den R-Beton des Neubaus verwendet

Foto: Tom Bauer

Der Anteil des recyclierten Betons entspricht dem in Deutschland zulässigen Maximalanteil von 35 Volumen-Prozent für Außenbauteile. Der R-Beton hat die Festigkeitsklasse C 25/30. Auch beim Zement wurde auf Klimafreundlichkeit geachtet und ein CEM II-Zement (CEM II C-M (S-LL) 42,5N) gewählt. Durch einen reduzierten Anteil von energieintensivem Portlandzementklinker werden die CO2-Emissionen gegenüber der Verwendung von CEM I-Zement gesenkt.

Verarbeitung und Bearbeitung

„Da wir bis zu diesem Projekt nicht mit R-Beton gearbeitet hatten, waren wir sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickeln würde, aber insgesamt muss man sagen: Beton ist Beton. In der Verarbeitung merkt man kaum einen Unterschied“, so Christine Wessing, Geschäftsführerin des Bauunternehmens Pfister. „Unsere Erfahrungen mit dem Material waren sehr gut!“ Die Herausforderung am Projekt war allerdings nicht nur der R-Beton an sich, sondern die vom Architekturbüro gewünschte Ausführung der Sichtbeton-Oberflächen. Hierbei sollten die Wände auf der Innenseite mit einer markanten Bretterschalung ausgeführt werden, während die Außenwände zunächst mit glatter, quasi makelloser Oberfläche herzustellen waren.

Während die Außenseiten der Betonwände mit Schaltafeln eine möglichst glatte Oberfläche erhielten, nagelten die Handwerker für die Innenwände Schalbretter auf

Während die Außenseiten der Betonwände mit Schaltafeln eine möglichst glatte Oberfläche erhielten, nagelten die Handwerker für die Innenwände Schalbretter auf

Foto: Schlicht Lamprecht Kern Architekten BDA

Die Bretter der Innenraumschalung wurden später übrigens für die Holzverkleidungen in der Scheune genutzt – Stichwort Kreislaufwirtschaft. Sowohl für das Schalen mit der Bretterstruktur als auch für die glatte Außenwandschalung wurden Erfahrungen und Know-How benötigt, weshalb man gerne bei der Ausführung wartete bis ein entsprechender Polier „vom alten Schlag“ zur Verfügung stand. „Es ist aus meiner Sicht auch immer wichtig, diejenigen, die die Arbeit am Ende ausführen sollen, von Anfang an mit ins Boot zu holen, beispielsweise bei der Auswahl des Schalungsmaterials“, so Diplom-Ingenieurin Wessing.

Die glatte Oberfläche des R-Betons bearbeitete der Steinmetz mit verschiedenen Werkzeugaufsätzen

Die glatte Oberfläche des R-Betons bearbeitete der Steinmetz mit verschiedenen Werkzeugaufsätzen

Foto: Schlicht Lamprecht Kern Architekten BDA

Die glatte, schiere Oberfläche auf der Fassade war zum einen als Grundlage für die weitere Bearbeitung mit dem 2-Zack-Spitzeisen gewünscht. Zum anderen sollten die umlaufenden Fenstersimse in besonders glatter Qualität in Erscheinung treten. Die Handwerker belegten sie daher zusätzlich mit 5 mm Filmsperrholzplatten (Betoplan). Um eine optimale Oberfläche zu bekommen, klebten sie sämtliche Fugen der Schalung mit Schaumstoffdichtung ab. Steinmetzmeister Thomas Miedl ist spezialisiert auf die Bearbeitung von Sichtbetonoberflächen: „Für mich war wichtig, dass der Beton entsprechend gut vorbereitet ist. Die Schalung muss so dicht sein, dass keine dunklen Streifen im Schalungsstoßbereich entstehen und auch die Ankerlöcher müssen mit Konen aus demselben Beton wie die Wand wieder verschlossen werden.“ Die Konen wurden daher mit einer Gießform des Betonbearbeiters vor Ort gegossen und eingeklebt. Mit einem 2-Zack-Spitzmeißel spitzte der Steinmetz die Flächen und scharrierte die Hauskanten. „Für mich verhält sich der R-Beton genauso wie jeder andere Beton“, betont auch Thomas Miedl.

In der Kehle der beiden Satteldächer sitzt die Entwässerung beider Gebäude

In der Kehle der beiden Satteldächer sitzt die Entwässerung beider Gebäude

Foto: Schlicht Lamprecht Kern Architekten BDA

Toll ist, wie begeistert beide Gewerke von der Arbeit der jeweils anderen sind. Christine Wessing bewundert, wie geduldig und sauber die Oberflächenbearbeitung ausgeführt wurde und Betonspezialist Miedl berichtet von einer freundlichen und kooperativen Rohbau-Truppe mit Gute-Laune-Bonbons in der Tasche.

Scheune und Museum

Das ehemalige Wohnhaus mit Ladengeschäft wurde zu einem kleinen Museum umgebaut

Das ehemalige Wohnhaus mit Ladengeschäft wurde zu einem kleinen Museum umgebaut

Foto: Stefan Meyer

Bleiben noch die beiden Bestandsbauten: Die historische fränkische Scheune, die zur Energiescheune umgebaut wurde, gliedert sich in die breite ehemalige Durchfahrt in der Mitte und die Seitenschiffe links und rechts. Eines der Seitenschiffe und der Mittelbereich sind frei und können für Veranstaltungen genutzt werden. In dem anderen Seitenschiff ist in einsehbaren Boxen, die mit den Schalungsbrettern der R-Betonwände verkleidet wurden, die Haus- und Elektrotechnik des Ensembles untergebracht, so dass diese bei Informationsveranstaltungen der Anschauung dienen können.

Im Hintergrund die Technik-Boxen in der Energiescheune, im Vordergrund der Mittelgang aus Dränbeton

Im Hintergrund die Technik-Boxen in der Energiescheune, im Vordergrund der Mittelgang aus Dränbeton

Foto: Sebastian Schels

Der Sockel über dem Gewölbekeller wurde ebenfalls aus R-Beton hergestellt. Bei der Deckschicht der Durchfahrt handelt es sich um Dränbeton, dessen grobkörnige Oberfläche an einen Stampflehmboden erinnert und daher sehr gut in das Ambiente der Scheune passt. Wie bereits erwähnt, kamen für die Holzverkleidungen im Innenraum der Scheune die Schalbretter der R-Betonwände zum Einsatz. Auch für die Reparaturarbeiten der Mauerwerkswände wurden Klinker eines vormals an die Scheune grenzenden, rückgebauten Stalls verwendet. Die PV-Module auf dem Dach sind übrigens gebäudeintegriert und in Farbe und Form an die Dachziegel der Scheune angepasst.

In dem kleinen Fachwerkhaus auf der Ostseite des Ensembles war früher ein Lebensmittelgeschäft. Über ein ganzes Jahrhundert hinweg hatte die Familie den Ort mit Lebensmitteln versorgt und über die Zeit eine Sammlung von „Dingen des Alltags“ angelegt, die nun im entkernten Erdgeschoss des Hauses bewundert werden können. Durch das Öffnen der Fassade nach Norden mit raumhohen Fenstern können die Exponate jederzeit wie in einem Schaufenster betrachtet werden.

Fazit

Die neue Mitte in Niederwerrn ist ein Paradebeispiel dafür, welches Potential in unseren Ortschaften steckt. Mit großem Engagement der Kommune, der Bürgermeisterin, des Architektur- und Planungsbüros, aber eben auch der Bürgerinnen und Bürger wurde ein Ort geschaffen, der auf seine Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Wünschen und Bedürfnissen zugeschnitten ist. Aber auch die Umsetzung der neuen Gebäude und die Transformation der Bestandsbauten zeigt sehr schön, wie aus dem Alten etwas Neues wachsen kann. Nach dieser sozialen neuen Mitte wird in Niederwerrn bereits am nächsten Projekt, einem Zentrum der auf dem Land so wichtigen Sicherstellung der medizinischen Versorgung gearbeitet.

Autorin

Dipl.-Ing. Nina Greve studierte Architektur in Braunschweig und Kassel. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Lübeck (www.abteilung12.de) und ist unter anderem für die Zeitschriften DBZ, bauhandwerk und dach+holzbau tätig.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr

Gemeinde Niederwerrn, www.niederwerrn.de

Architektur

Schlicht Lamprecht Kern Architekten BDA, Schweinfurt, www.schlichtlamprechtkern.de

Tragwerksplanung

IB Joachim, Schweinfurt, joachim-ing.de

Rohbauarbeiten

Bauunternehmen Pfister, Schweinfurt,

www.pfisterbau.de

Betonbearbeitung

Thomas Miedl, Neukirchen vorm Wald,

betonbearbeitung-miedl.de

Betonhersteller

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid, Kitzingen,

www.lzr.de

Holzbauarbeiten

Zimmerei Wentorf-Bulheller, Bad Königshofen