Sanierung und Umbau des Vöhlinschlosses in Frickenhausen

Das Vöhlinschloss blickt auf eine lange Geschichte zurück: Vor über 500 Jahren erbaut, stand es zuletzt lange Zeit leer. Anna Kern und Sebastian Heinzelmann vom Büro Kern Architekten haben es aus dem Dornröschenschlaf geweckt und mit viel Gespür für den historischen Bestand umgebaut und saniert.

Die Gemeinde Frickenhausen erfuhr, dass das Vöhlinschloss zum Verkauf stand, und wandte sich an das Architekturbüro Kern, um das historische Gebäude in guten Händen zu wissen. Anna Kern kannte das inzwischen vom Efeu überwucherte Schloss noch aus ihrer Kindheit – von gemeinsamen Besuchen mit ihrem Vater. Schon bei der ersten Besichtigung waren Anna Kern und Sebastian Heinzelmann von dem altehrwürdigen Bauwerk begeistert. „Nachdem wir durch das Gebäude gegangen sind, war die Faszination sehr groß“, erinnert sich Anna Kern. Das Architektenpaar entschied sich zum Kauf des Vöhlinschlosses mit dem Ziel, es denkmalgerecht zu sanieren und als Wohnraum neu zu beleben. Gleichzeitig wollten sie der Gemeinde etwas zurückgeben – und schufen im Erdgeschoss Raum für eine halböffentliche Nutzung.

Ein Haus mit langer Geschichte

Das Vöhlinschloss in Frickenhausen nach Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten

Das Vöhlinschloss in Frickenhausen nach Abschluss der Umbau- und Sanierungsarbeiten

Foto: Nicolas Felder

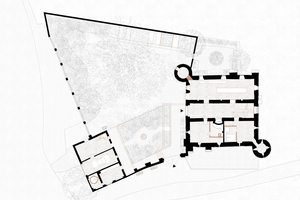

Das Vöhlinschloss wurde 1492 von der Handels- und Patrizierfamilie Vöhlin erbaut. Die gut erhaltene historische Bausubstanz macht das Gebäude zu einem einzigartigen Baudenkmal von nationaler Bedeutung. Der dreigeschossige Satteldachbau besitzt je einen Rundturm an der Südost- und Nordwestecke. „Das Haus wurde als mittelalterlicher Wohnturm mit wehrhaftem Charakter erbaut“, sagt Sebastian Heinzelmann. Im 18. Jahrhundert erhielt das Schloss zwei Zwerchhäuser an beiden Traufseiten. Im ersten Obergeschoss befindet sich im Flur noch eine mittelalterliche Bohlenständerwand und bauzeitliches Fachwerk. Im ersten Dachgeschoss liegt der so genannte Rittersaal mit einer Rokoko-Stuckdecke. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts diente das Gebäude als Pfarrhaus und ging schließlich 1950 in Privatbesitz über. Ein langer Leerstand und mangelnder Bauunterhalt sorgten für einen einsetzenden Verfall.

Voruntersuchungen

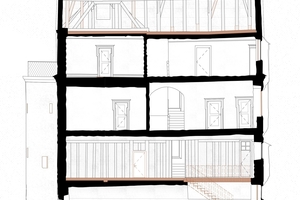

Doch die Substanz war im Wesentlichen gut und weitgehend original erhalten. „Durch die starken Verformungen an den tragenden Elementen des Gebäudes erschien es sinnvoll, ein dreidimensionales Aufmaß für eine möglichst realitätsnahe, verformungsgerechte Plangrundlage anzufertigen“, sagt Anna Kern. Dieses wurde mit dem „Leica BLK360“ Laserscanner über mehrere Tage hinweg aufgenommen und mit einem CAD-Programm auf zwei Dimensionen heruntergebrochen.

Erdarbeiten waren in Absprache mit dem Denkmalamt erforderlich, um Eingriffe für die Baugrunduntersuchung und die punktuelle Begutachtung der Fundamente zur Prüfung der Standsicherheit mit Rammkernbohrungen und Baggerschürfen durchführen zu können.

Zur Baualtersbestimmung wurden den Hölzern – vorwiegend Fichten, vereinzelt auch Tannen – Bohrkerne für dendrochronologische Untersuchungen entnommen. Heraus kam dabei, dass das Dachtragwerk, die Deckenbalken über dem ersten Obergeschoss und die Bohlenständerwand in dieser Ebene dem Spätmittelalter zuzuordnen sind. Genau genommen wurden die Bäume für diese Hölzer im Winter 1491/92 beziehungsweise im Sommer 1492 gefällt. Die barocke Bauphase mit Einbau der Zwerchhäuser, der mittigen Überzüge über dem Rittersaal und der Fachwerkabseitenwände wurde dendrochronologisch auf den Winter 1760/61 bestätigt. Eine weitere Probe, die auf den Winter 1725/26 datiert wurde, gibt Auskunft über eine mögliche, frühe barocke Einbauphase der stilistischen Elemente im zweiten Obergeschoss.

Sowohl im Gebäude als auch an den Fassaden stellte man einen außergewöhnlich umfangreichen mittelalterlichen Putzbestand aus dem späten 15. Jahrhundert fest. Die originalen Oberflächen sind im Inneren vor allem im Erd- und ersten Obergeschoss noch gut erhalten. Dort waren eher zweckmäßige Lager- und Funktionsräume untergebracht. Die Wandoberflächen waren mit einfachen Mitteln geglättet und die Ausstattung nicht durch wechselnde Moden überformt. Die nachfolgenden Geschosse dienten zur Wohnnutzung, wo sich die barocken Umbauphasen bemerkbar machen.

Statische Sicherung

„Bei näherer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass das Gebäude statisch in einem desolaten Zustand war. Sämtliche Fundamente mussten ertüchtigt werden und es musste ein Sekundärtragwerk aus Stahl eingebaut werden“, erklärt Sebastian Heinzelmann. Um weitere Setzungen durch tiefschürfende Abgrabungen für eine Unterfangung zu vermeiden, wurden die Fundamente in Bereichen mit geringer Einbindungstiefe durch Betonausgießungen verbreitert und mit Querzugstangen aus Edelstahl mit dem Bestandsmauerwerk verbunden. Den Horizontalschub der Gewölbe fängt ein mit den Außenwänden verdübelter Ringanker in der Decke über dem Erdgeschoss ab und querspannende Zuganker halten das umlaufende Stahlbetonelement zusammen. Die vorhandenen Risse wurden kraftschlüssig verschlossen. Zusätzlich setzten die Handwerkerinnen und Handwerker Stahlstützen und Stahlträger in die Zwischendecken, beziehungsweise vor die Flurwände. „So werden die unzureichend tragfähigen Binnenstrukturen entlastet und die anfallenden Kräfte an den Auflagern der Zwerchhäuser zusätzlich abgefangen“, sagt Sebastian Heinzelmann.

Boden aus handwerklich gefertigten Ziegeln

Im ersten Obergeschoss wurde ein handwerklich gefertigter Ziegelboden verlegt. Die Tonziegel stammen von der Firma Attenberger Bodenziegel, einer Manufaktur in Niederbayern, die aus einem regionalen, natürlichen Lehmvorkommen das Rohmaterial verarbeitet. Der Ton wird dafür in Holzformen mit eigenem Format geschlagen und gebrannt. Vor Ort verlegten die Handwerker die Ziegel auf einem Kalksanduntergrund und verfugten sie mit Kalksand.

Trockengelöschter Kalkputz nach historischem Vorbild

Herstellung eines trockengelöschten Kalkputzes nach historischem Vorbild

Herstellung eines trockengelöschten Kalkputzes nach historischem Vorbild

Foto: Kern Architekten

Von den hochwertigen Putzoberflächen aus dem Mittelalter war noch reichlich vorhanden. Sie wurden restauratorisch durch Hinterspritzungen und strukturelle Festigungen gesichert und schließlich mit einer materialgleichen Trennschicht vollflächig überputzt. Die spätmittelalterliche Zeitschicht ist auf einer Musterfläche von etwa 2 x 2 m nach wie vor erlebbar. Um die Verträglichkeit zwischen alter und neuer Putzschicht und deren größtmögliche Übereinstimmung zu gewährleisten, fertigten die Handwerker unter restauratorischer Begleitung einen reinen, trockengelöschten Kalkputz nach historischem Vorbild an. Dabei schichteten sie die sandigen Zuschlagsstoffe mit Zwischenlagen aus gebrannten Brocken aus Stückkalk in einen Trog, übergossen die Schichtung mit Wasser und ließen alles einige Tage ruhen. Nach dem Aufbringen des Kalkputzes wurde dessen Oberfläche mit weißer Kalktünche gestrichen. Die Begleitstriche an den Fenstern und die Eckquaderung der Zwerchhäuser wurden aufgrund mangelnder Informationsgrundlagen nicht rekonstruiert.

Kalkstampfboden im Keller und Erdgeschoss

Der Boden im Erdgeschoss und Keller bestand aus gestampftem Erdreich. Gemeinsam mit einem Restaurator errichteten die Eigentümer in Eigenleistung einen traditionellen Kalkstampfboden, der hervorragende raumklimatische Eigenschaften besitzt und zudem die Feuchtigkeit aus dem Untergrund aufnehmen und damit weiter reagieren kann. So wird der Kalkstampfboden mit den Jahren immer fester. Der hierfür erforderliche Branntkalk in Pulverform wurde mit Wasser gelöscht und der dadurch entstandene Sumpfkalk mit örtlichen Zuschlägen zu einem recht trockenen Konglomerat vermischt. Dieses wurde auf der gesamten Erdgeschossbodenfläche verteilt und anschließend festgestampft. Nach einer Trocknungszeit von etwa einem Jahr kann der Boden geschliffen werden. Dann wird er – ähnlich wie ein Terrazzo – eine geglättete Oberfläche haben.

Restauratorische Holzarbeiten

Auswechselung der geschädigten Hölzer an den Balkenköpfen

Auswechselung der geschädigten Hölzer an den Balkenköpfen

Foto: Kern Architekten

Bei den Restaurierungsarbeiten stand der größtmögliche Erhalt der bauzeitlichen Hölzer aus den verschiedenen Bauabschnitten im Mittelpunkt. Um dies zu erreichen, mussten die auszutauschenden Hölzer exakt lokalisiert und nur so viel davon entfernt werden, wie zwingend notwendig war. An den konstruktiven Bauteilen waren vor allem Fäulnisschäden sowie lose Verbindungen zu bearbeiten. So mussten zum Beispiel viele Balkenköpfe der Holzbalkendecken gesundgeschnitten werden. Alle Auswechslungen führten die Zimmerleute material- und handwerksgerecht, querschnittgleich und analog zum Bestand mit historischen Gefügeverbindungen aus.

Die Holzbohlenständerwand im ersten Obergeschoss, die noch aus der Entstehungszeit des Schlosses stammt, ergänzten die Zimmerleute an den Schwellen querschnittsgleich. Sie erhielt ihr früheres, holzsichtiges Erscheinungsbild zurück. Hierzu zogen die Handwerker mit einer Ziehklinge die Kalkschichten von Hand ab, ohne das Holz dabei zu beschädigen. Durch den Einsatz von Leim konnte die Oberfläche gesichert und retuschiert werden. Zur gleichen Zeit stellten die Zimmerleute auch die gegenüberliegende Fachwerkwand wieder her. Im ersten Obergeschoss entdeckte man im Zuge der Voruntersuchungen unter barocken Putzflächen eine schwarz gefasste Rennaissancedecke mit Profilleisten, inklusive Bohlenwand. Mit der Restaurierung wurden diese gesichert und zimmermannsmäßig ergänzt. Die Oberflächen wurden ebenfalls mit Leim eingefasst und mit schwarz pigmentierter Lasur eingelassen.

Fenster und Türen

Die Tür- und Treppenfassungen erhielten nach Befund ihr barockes Blau zurück. Fehlende Beschläge wurden ergänzt und verzinnt. Die Fenster stammten zum größten Teil aus dem 20. Jahrhundert. Sie wurden ausgebaut und durch neue Fenster mit Maßen und Teilung nach Vorlage des Bestands ersetzt. Die historisch erhaltenen Fenster aus dem 18. Jahrhundert wurden restauriert und auf der Innenseite durch ein vorgesetztes Isolierglasfenster energetisch ertüchtigt. Dort, wo die Schießscharten in den Eck-Türmen ausgemauert waren, öffneten die Handwerker sie wieder und stellten innen eine Glasscheibe davor. So sind die Räume in den Eck-Türmen vor der Witterung geschützt.

Fazit

Halböffentlich genutzter Raum im Erdgeschoss mit Kalkstampfboden

Halböffentlich genutzter Raum im Erdgeschoss mit Kalkstampfboden

Foto: Nicolas Felder

„Wir haben bei der Sanierung des Vöhlinschlosses ganz auf Regionalität gesetzt. Selbst die Bäume für das Holz haben wir im Wald mit ausgewählt“, berichtet Anna Kern. Darüber hinaus war die enge Zusammenarbeit mit den Handwerkern entscheidend für den Erfolg der Sanierung. „Die Sanierung dieses wertvollen Denkmals war eine große Herausforderung. Nur im Miteinander mit Handwerkern und Fachplanern konnten wir mit deren Erfahrung und besonderem Engagement das Vöhlinschloss sanieren“, ergänzt Sebastian Heinzelmann. Der Bauprozess war sehr praxisorientiert und experimentell, wobei weniger theoretische Konzepte als vielmehr das direkte Ausprobieren und Anwenden vor Ort im Mittelpunkt standen. Die Beschäftigung mit traditionellem Handwerk ging Hand in Hand mit einer nachhaltigen Bauweise, bei der natürliche Materialien und einfache Techniken eingesetzt wurden. Das Resultat ist ein Ort, der Geschichte bewahrt und zugleich zukunftsfähig weiterentwickelt wird. Das Projekt wurde zu Recht mit dem Denkmalpreis Schwaben 2024 sowie dem 1. Preis beim Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 2023 ausgezeichnet.

Dipl.-Ing. Thomas Wieckhorst ist Chefredakteur der Zeitschrift bauhandwerk.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr und Planung

Kern Architekten, Anna Kern und Sebastian Heinzelmann, Mindelheim, www.kernarchitekten.eu

Tragwerksplanung

Ing.-Büro Dr. Ing. Matthias Jagfeld, Gröbenzell, www.tfi-jagfeld.de

Rohbauarbeiten

Reinhold Schuster Bauunternehmung, Mindelheim

Putzarbeiten außen

Johann Weiß, Dietenheim, www.weiss-stuckateur.de

Restauratorische Arbeiten innen

Restaurator Herbert Haug, Friesenried

Schreinerarbeiten

Schreinerei Sturm, Mindelheim, www.schreinerei-sturm.com

Steinmetzarbeiten

Naturstein Wiedemann e.K., Apfeltrach,

Malerarbeiten

Alfons Braito, Lauben

Holzrestauratorische Arbeiten

Dipl.-Restaurator Ernst Striebel, Kirchheim

Markus Fischer, Kulturamt Mindelheim Zimmererarbeiten

Zimmerei Rausch, Wattenweiler, www.zimmerei-rausch.de

Fensterbauarbeiten

Markus Schuler Fensterbau, Rechtenstein,

Bodenziegel

Attenberger Bodenziegel, St. Wolfgang,