Schwermetalle an der Fassade entfernen

Schwermetalle an Fassaden sind oft mit anderem Schmutz verschmolzen und schädigen das Gebäude. Für ihre besonders schonende Entfernung wurden Reinigungskompressen entwickelt und an mehreren Bauwerken erfolgreich getestet.

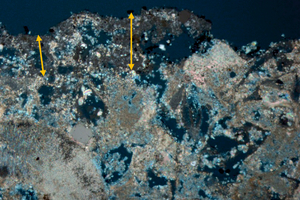

Vorreinigung der Oberfläche vor dem Auftragen der Reinigungskompresse

Vorreinigung der Oberfläche vor dem Auftragen der Reinigungskompresse

Foto: Remmers

In Innenstädten, vor allem entlang stark befahrener Straßen, sind weltweit an allen älteren Fassaden hohe Gehalte an Schwermetallen zu finden. Sie sind das Ergebnis von Staub- und gasförmigen Emissionen von Verbrennungs- und Produktionsprozessen. Dazu gehören vor allem Arsen, Cadmium, Chrom, Quecksilber und Nickel. Besonders hoch sind aber die Gehalte an Blei, das als fortpflanzungsgefährdend eingestuft ist – auf der einen Seite das Erbe aus der Zeit, als in Benzin noch Blei war, auf der anderen Seite aber eine Folge des Abriebs von Reifen und Bremsen.

Die Schwermetalle sind oft untrennbar mit anderen Schmutzpartikeln verschmolzen, die sich im Laufe von Jahrzehnten – wenn nicht Jahrhunderten – auf der Oberfläche der Baustoffe angesammelt haben. Diese Schmutzschichten sind in der Regel nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern schädigen auch das Gebäude. Aus diesem Grund sollten Fassaden regelmäßig gereinigt werden, aber auf äußerst schonende Weise und ohne ihre Schwermetallbelastung an die Umwelt abzugeben.

Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung eines Reinigungsmittels, das eine besonders schonende Reinigung von Fassaden ermöglicht und gleichzeitig die darin enthaltenen Schwermetalle, insbesondere Blei, so bindet, dass sie sich nicht unkontrolliert in der Umwelt verteilen können.

Das gewisse Risiko

Die Reinigung von Kulturgut ist immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Daher löst die Frage, ob ein Denkmal gereinigt werden soll, zu Recht immer wieder Diskussionen aus. Grundsätzlich können ästhetische oder technische Gründe dafürsprechen, dass ein Bauwerk gereinigt werden sollte. Die ästhetischen Gründe sollen an dieser Stelle nicht diskutiert werden, auch wenn sie sicherlich eine große Rolle bei der Entscheidung für eine Reinigung spielen.

Technische Gründe gibt es eine ganze Reihe. Ein wesentlicher besteht darin, dass Schmutzablagerungen zumeist Feuchte- und Schadstoffspeicher darstellen. In vielen Fällen wird die Austrocknungsgeschwindigkeit des Untergrunds durch oberflächliche Ablagerungen, im schlimmsten Falle Schmutzkrusten, behindert. Somit bleibt die Steinoberfläche länger feucht und die damit verbundenen Schadensprozesse können eine größere Wirkung entfalten. Darüber hinaus kann auch die Verdunklung einer Fassade aufgrund der höheren Aufheizung bei Sonnenbestrahlung und dem damit verbundenen steileren Temperaturgradienten im Fassadenbaustoff zu Schäden führen.

Typische urbane Fassadenverschmutzungen entstehen zudem aus der Ablagerung von Schwebepartikeln wie Stäuben, Dieselruß, Reifen- und Bremsabriebstäuben, Eisenstaub der Bahn, usw.1,2 Diese enthalten zum Teil Schwermetalle und können mit der Steinsubstanz reagieren und die originale Oberfläche zerstören. Bei der Reinigung entsprechend belasteter Fassaden entsteht nun aber das potenzielle Problem, dass diese, teilweise nicht unerheblichen Schwermetallmengen abhängig vom gewählten Reinigungsverfahren mehr oder weniger stark emittiert werden und dabei Mensch und Umwelt erneut signifikant belasten können.

Ausgangssituation

In Frankreich besteht seit einigen Jahren eine gegenüber dem restlichen Europa deutlich erhöhte Sensibilität bezüglich Schwermetallen, die sich an Fassaden ablagern. Daher ist bei der Reinigung von Fassaden in Frankreich der Frage, ob die bei der Reinigung freiwerdenden Schwermetalle in irgendeiner Form in die Umwelt gelangen und zu einer Gefährdung der Arbeiter werden können, besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Da mit den herkömmlichen Verfahren der Fassadenreinigung die Emittierung der entfernten Schmutzpartikel, ergo auch der Schwermetalle, kaum beziehungsweise nur unvollständig zu verhindern ist, wurde, angestoßen durch die Französischen Behörden, ein Verfahren entwickelt, mit dem die Schwermetalle, insbesondere Blei, vor der eigentlichen Reinigung der Fassade entfernt werden können. Wobei die Emission der Schwermetalle dabei sicher verhindert werden soll.

Reinigungskompressen binden Stoffe

Manuelles Auftragen der Kompresse

Manuelles Auftragen der Kompresse

Foto: Remmers

Eine gute Methode, um umweltgefährdende Stoffe gleich beim Reinigungsprozess zu binden, ist der Einsatz von Reinigungskompressen. Dabei handelt es sich um pastöse Reinigungsmedien, die neben dem Trägermaterial reinigungsaktive Substanzen enthalten können. Bei ihrer Anwendung werden Verunreinigungen des Untergrunds gelöst und wandern zusammen mit dem eingesetzten Lösungsmittel – in der Regel Wasser – in die Kompresse.

Ist der Reinigungsvorgang beendet, zeigt sich dies in einem nahezu vollständigen Austrocknen der Kompresse, die nun meist leicht entfernt und einer besonderen Entsorgung zugeführt werden kann. Eingesetzt werden können derartige Pasten mit unterschiedlichen wirksamen Chemikalien, zum Beispiel für die Entfernung von Teerflecken, Rostflecken, Gipskrusten, fettartigen Verunreinigungen, Schwemetallrückständen, usw..

Die Vorteile: eine geringere Belastung des Bauwerks mit Feuchtigkeit, eine geringe beziehungsweise nicht vorhandene Staubbelastung, eine geringe Lärmbelästigung und die bereits genannte Einbindung und Fixierung von Schadstoffen.

Darüber hinaus werden keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) emittiert. Eine Geruchsbelästigung findet auch nicht statt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die überwiegende Mehrzahl der eingesetzten Kompressen von Restauratoren, das heißt von den Ausführenden selbst, vor Ort hergestellt und gleich appliziert.

Test-Projekt: Hotel de Rohan in Paris

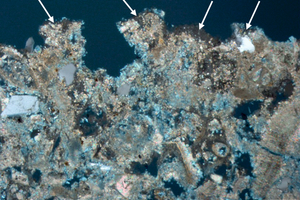

Reinigungsergebniss auf einer Musteroberfläche aus Naturstein

Reinigungsergebniss auf einer Musteroberfläche aus Naturstein

Foto: Remmers

Die Bauarbeiten am originären Gebäude begannen in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die heute zu besichtigenden barocken Fassaden wurden nach mehrfachen Umbauten im Wesentlichen zu Beginn des 18. Jahrhunderts angelegt. Heute beherbergt das Hotel Rohan einen Teil des französischen Nationalarchives. Zwischen 2015 und 2017 wurden die Fassaden des Gebäudes restauriert; die zeitgleiche Nutzung der Flächen für das Anlegen von Musterflächen war daher unproblematisch. Nach einer Reihe von Laborversuchen wurden im Februar 2016 Musterflächen vor Ort angelegt. Sie hatten im Kern das Ziel, die Wirksamkeit der Kompresse hinsichtlich der Reduzierung der Bleibelastung zu überprüfen. Darüber hinaus sollten die Verarbeitungseigenschaften sowie für die Applikation sinnvolle Parameter bestimmt werden.

Die Vorgehensweise

Schritt 1: Die zu behandelnde Fläche wird von losen und haftungsmindernden Bestandteilen gereinigt. Beim Testobjekt Hotel de Rohan erfolgte dies händisch mit Besen, respektive Bürste und Pinsel.

Schritt 2: Bevor die Kompresse aufgebracht wird, sollte der Untergrund leicht vorgenässt werden, um die oberflächennahen, kapillar aktiven Poren mit Wasser zu füllen. Hierdurch wird vermieden, dass die aktiven Inhaltsstoffe der Kompresse zu tief in den Untergrund aufgenommen werden oder sogar abwandern und nicht mehr zurückkehren.

Schritt 3: Unmittelbar vor dem Auftrag sollte das Kompressenmaterial noch einmal homogenisiert werden. Im Rahmen der Testflächen wurde die Kompresse manuell aufgebracht. Die maschinelle Applikation ist jedoch wesentlich wirtschaftlicher und führt auch, wie sich später zeigte, zu besseren Ergebnissen, da ein intensiverer Kontakt zum Untergrund entsteht.

Schritt 4: Nach einem Tag, auch bei eher niedrigen Temperaturen, ist die Kompresse getrocknet und löst sich vom Untergrund. An einer separaten Musterfläche wurde die Kompresse in unterschiedlicher Schichtdicke, von 2 bis 6 mm kontinuierlich zunehmend, appliziert. Hier zeigte sich, dass mit über 2 mm hinausgehenden Schichtdicken kein zunehmender Reinigungserfolg erzielt werden kann, jedoch die Durchtrocknungs- und damit die Wartezeit bis zum Entfernen deutlich erhöht wird.

Schritt 5: Nach der Entnahme muss das trockene Material gemäß den kommunalen Vorschriften entsorgt werden. Gegebenenfalls muss dazu der Schwermetallgehalt der Kompresse untersucht werden. Das getrocknete Kompressenmaterial selbst ist als unkritisch anzusehen.

Ein ungeplanter, aber nicht unerwünschter Nebeneffekt der Reinigung mit der Kompresse war eine deutliche Aufhellung der Natursteinoberflächen über die Entfernung der Schwermetallbelastung hinaus.

Die eingesetzte Reinigungskompresse

Beispielflächen zur Bestimmung der optimalen Auftragsdicke. Die Beschichtung löst sich bei geringer Schichtdicke von selbst ab

Beispielflächen zur Bestimmung der optimalen Auftragsdicke. Die Beschichtung löst sich bei geringer Schichtdicke von selbst ab

Foto: Remmers

Die neu entwickelte Kompresse basiert auf zwei Trägermaterialien, Bentonit und Cellulose. Bentonit ist ein Schichtsilikat und bindet durch Adsorption und elektrochemische Vorgänge diverse gelöste Stoffe und Kolloide. Zudem reguliert es die Feuchtigkeitstransportvorgänge während des Reinigungsprozesses. Cellulose unterstützt das Bentonit bei der Regulierung der Feuchtigkeitstransportvorgänge.

Bei der Entwicklung des Materials wurden unterschiedlichste aktive Reinigungskomponenten getestet. Eine Grundprämisse bestand darin, dass das Material weder EDTA und Ammoniumcarbonat enthalten sollte. Diese zwei Stoffe wurden über Jahrzehnte üblicherweise eingesetzt. EDTA und seine Komplexe belasten Gewässer und sind nur schlecht biologisch abbaubar. Ammoniumcarbonat zeigt deutliche Ätz-Reizwirkung auf der Haut. Beide Wirkstoffe wurden aber zu vergleichenden Betrachtungen mit getestet. Im Rahmen der Laborentwicklung zeigte sich, dass sie nicht notwendig sind, um einen zufriedenstellenden Reinigungseffekt zu erzielen.

Stattdessen wurden verschiedene biologisch leicht abbaubare und in der Nahrungsmittelindustrie genutzte Komplexierungsmittel eingesetzt. Die Laboruntersuchungen zeigen deutlich, dass die Kombination mehrerer reinigungsaktiver Stoffe zu einer synergistischen Wirkung führt, die den Reinigungseffekt verstärkt.

Drei Wirkstoffe eingesetzt

Letztendlich eingesetzt wurde eine Kombination aus drei Wirkstoffen, bei denen die Versuche gezeigt haben, dass eine erheblich bessere Reinigungswirkung erzielt werden kann als mit dem „klassischen“ Ammoniumcarbonat. Wirkstoff A ist eine sehr leicht abbaubare Natriumverbindung. Es handelt sich um ein Komplexierungsmittel, das neben Erdalkali- auch Schwermetallionen (zum Beispiel Blei) binden kann. Es wird zudem zur Entfernung von Kalkablagerungen eingesetzt.

Wirkstoff B ist ebenfalls eine Natriumverbindung und stammt originär aus dem Nahrungsmittelbereich. Auch hierbei handelt es sich um ein Komplexierungsmittel, das vor allem zur Bindung von Calcium- und Eisenionen in der Kompresse eingesetzt wird. Versuche haben gezeigt, dass es seine volle Wirkung insbesondere in Kombination mit den Wirkstoffen A und C entfaltet.

Wirkstoff C wird üblicherweise zur Reinigung von Eisen- oder Kupferverunreinigungen eingesetzt. Hinzu kommen weitere Hilfsstoffe, die die rheologischen Eigenschaften des Materials steuern.

Leider war die Entnahme von Proben am Hotel de Rohan auf ein Minimum beschränk; es durften für eigene Laboruntersuchungen lediglich zwei pyramidale Proben mit einer Grundfläche von 10 x 10 mm entnommen werden. Probe 1 vor der Reinigung und Probe 2 nach der Reinigung. Diese Proben wurden in Zusammenarbeit mit der Material Prüfanstalt Bremen, Frank Schlütter, untersucht.

Projektbeispiel: Musée du Louvre in Paris

Reinigungs-Musterflächen am Louvre in Paris

Reinigungs-Musterflächen am Louvre in Paris

Foto: Tollis

Nach den ausgesprochen positiven Ergebnissen am Hotel de Rohan entschlossen sich die französischen Behörden, die Reinigungskompresse an einem denkmalpflegerisch noch weit höher angesiedelten Objekt, dem Musée du Louvre in Paris, erneut zu testen. Diese Tests wurden auch genutzt, um Vergleiche zwischen der neu entwickelten Kompresse und einer Eigenkompresse des ausführenden Restaurierungsbetriebs ziehen zu können.

Die Entscheidung fiel auf das bereits am Hotel de Rohan erfolgreich getestete Material, einerseits aufgrund des besseren Reinigungseffektes und andererseits dem Wunsch der Stadt entsprechend, ein werksseitig vorproduziertes und qualitätsgesichertes Material zu verwenden. Für den Einsatz am Louvre wurde die neu entwickelte Kompresse unter dem Namen „Clean Galena“ kommerzialisiert.

Die Arbeiten wurde vom Betrieb Tollis, den Skulpturenspezialisten der Firma Lefevre, ausgeführt. Die Reinigungskompresse wurde von einem fahrbaren Gerüst aus, das nicht an der Fassade verankert werden durfte, im Airlessverfahren aufgespritzt und abgenommen. Durch das Airlessspritzen zeigte die Kompresse auch bei relativ schlechten Klimabedingungen eine schnelle Trocknung, die bei einem Handauftrag meist nicht erreicht werden kann.

Die Kompresse war in der Lage, die Fassade so zu reinigen, dass kein weiterer Reinigungsschritt erfolgen musste. Es wurde leider nicht gestattet, Proben aus der Louvre-Fassade zu entnehmen. Im Frühjahr 2017 wurde der erste Bauabschnitt des Louvre, 200 m der seineseitigen Fassade, mit der neuartigen Kompresse gereinigt. Zwei weitere Bauabschnitte wurden seitdem bearbeitet.

Projektbeispiel: Musée Carnavalet in Paris

Die Reinigungskompresse wird am Musée Carnavalet in Paris im Airless-Spritzverfahren aufgetragen

Die Reinigungskompresse wird am Musée Carnavalet in Paris im Airless-Spritzverfahren aufgetragen

Foto: H. Chevalier

Zwischen Oktober 2017 und Februar 2019 wurden die Fassaden des Museums „Carnavalet“ in Paris von der Firma H. Chevalier gereinigt und restauriert. Das Museum ist das wichtigste historische Museum der Stadt Paris. Die Sammlungen, die mehr als 600 000 Werke umfassen und es zu einem der führenden Museen Frankreichs machen, werden in der außergewöhnlichen historischen Umgebung von zwei Stadthäusern im Herzen des Stadtteils Marais präsentiert.

Das französische Arbeitsgesetz schreibt vor, dass vor jeder Reinigung einer Steinfassade Tests durchgeführt werden müssen, um eine mögliche Bleibelastung festzustellen. Für den Fall, dass ein Bleigehalt von mehr als 1000 μg/m² ermittelt wird, schreibt das französische Gesetz zum Schutz der öffentlichen Gesundheit Folgendes vor:

1. Sandstrahlen ist nicht mehr erlaubt,

2. die Arbeitnehmer müssen mit besonderen Schutzvorrichtungen ausgerüstet sein und

3. die Arbeiter müssen sich Bluttests unterziehen, um den Bleigehalt in ihrem Blut feststellen zu lassen.

An den Fassaden des Musée Carnavalet wurden an fünf Stellen Tests zur Bestimmung der Bleibelastung durchgeführt. Drei dieser Bereiche zeigten mehr als 1000 μg/m². An einer dieser Stellen wurde ein Bleigehalt von 28 000 μg/m² gemessen. Nach der Behandlung mit der Kompresse konnte der Bleigehalt aller Probenbereiche deutlich reduziert werden. Allein an der Stelle mit dem höchsten Bleigehalt war es nicht möglich, diesen durch einmaliges Auftragen der Kompresse auf einen Gehalt unter 1000 μg/m² zu reduzieren. Trotzdem war die Reinigungswirkung der Kompresse in allen Testbereichen sehr zufriedenstellend.

Die Fassade des Musée Carnavalet nach der Reinigung

Die Fassade des Musée Carnavalet nach der Reinigung

Foto: H. Chevalier

Beim Musée Carnavalet wurde die Kompresse ebenfalls im Airless-Spritzverfahren aufgetragen. Die Arbeiter mussten Schutzanzüge tragen, um nicht mit bleihaltigem Staub in Berührung zu kommen. Einen Tag nach der Anwendung war die Kompresse bereits getrocknet und ließ sich sehr leicht entfernen. Eine weitere Reinigung der Fassaden war nicht erforderlich.

Schlussfolgerungen

Die Reinigung von Natursteinfassaden ist ein Bereich, der von vielen Parametern beeinflusst wird. Das Zusammenspiel zwischen den Eigenschaften des Untergrunds, dem zu entfernenden Schmutz und dem eingesetzten Verfahren ist äußerst vielfältig. Die neue Technologie, die in diesem Artikel vorgestellt wird, bietet die Möglichkeit, schwere Metalllasten an Fassaden – ein zunehmend relevantes Problem – effizient und „sauber“ zu entfernen. Gleichzeitig scheint damit auch eine schonende Reinigung vieler Natursteinuntergründe möglich zu sein. Obwohl die Methode bereits erfolgreich an einigen herausragenden Denkmälern eingesetzt wurde, ist sie noch weit davon entfernt, ausreichend erforscht zu sein, um pauschale Aussagen über die notwendigen Randbedingungen treffen zu können und positive Ergebnisse zu erzielen. Weitere Untersuchungen und Modifikationen des Materials haben bereits begonnen oder sind für die Zukunft geplant. In der Zwischenzeit hat in London die Reinigung der Fassaden am Westminster Palace einschließlich des Big Ben begonnen.

AutorJens Engel ist Leiter Produktmanagement Bautenschutz bei der Firma Remmers in Löningen.

Referenzen

1 H.-W. Zier: Staubexposition auf Gebäudeoberflächen, in Stein Zerfall und Konservierung, Institut für Steinkonservierung e.V., 2005

2 URL: www.umweltbundesamt.de/blei-im-feinstaub#textpart-1, 24.03.2020, 11:36 Uhr

3 R. M. Harrison, D. P. H. Laxen: Bleiverschmutzung, Ursachen und Kontrolle, Chapman and Hall Ltd, London, 1981

4 Vergleiche: Artikel R.1334-8 und R.1334-13, Code de la santé publique, Frankreich, September 2006

5 C. Woolfitt, G. Abrey: Das Verzeichnis für Baudenkmalpflege, 2000