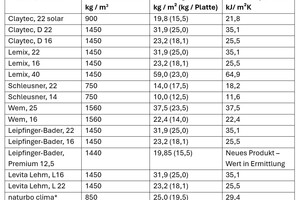

bauhandwerk-Serie, Teil 1: Trockenbau mit Lehmplatten

Der Kreis Viersen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 eine klimaneutrale Verwaltung zu schaffen. Wir stellen drei Neubauprojekte mit ressourcenschonenden Materialien, unter anderem mit Trockenbauplatten aus Lehm, als konsequent kreislauffähige Gebäude vor.

Mit dem bereits 2022 fertiggestellten Kreisarchiv sowie mit den beiden im Bau befindlichen Neubauten des Verwaltungsgebäudes und der Kreisförderschule, geht der Kreis Viersen mit gutem Beispiel voran: Als Vorreiter in Deutschland wurden die Gebäude komplett im Sinne der Kreislaufwirtschaft geplant und umgesetzt. Das bedeutet, dass vor allem nachhaltige und gesunde Materialien zum Einsatz kommen und für alle Materialien schon bei der Fertigstellung des Gebäudes der Rückbau mitgedacht wurde.

Das 2022 fertiggestellte Kreisarchiv Viersen ist das erste von drei Neubauprojekten, die nach dem Prinzip der zirkulären Wertschöpfung gebaut wurden

Das 2022 fertiggestellte Kreisarchiv Viersen ist das erste von drei Neubauprojekten, die nach dem Prinzip der zirkulären Wertschöpfung gebaut wurden

Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.

Die Gebäude sind damit eine Art „Rohstofflager“, aus denen die Baustoffe später wieder sortenrein getrennt und weiterverwendet werden können. Eine große Rolle spielen dabei ressourcenschonende Bauprodukte aus Lehm. Neben Lehmputzen sowie Mauerwerk aus Lehmsteinen und Lehmmörtel kommen in der Kreisförderschule und dem Verwaltungsgebäude über 10 000 m² Lehmplatten für den Trockenbau zum Einsatz. Die Planung des Neubau-Ensembles Verwaltungsgebäude und Schulgebäude stammt von Fritzen + Müller-Giebler Architekten GmbH und Heiermann Architekten GbR.

Warum Lehm?

Baustoffe aus Lehm sind reine Naturprodukte, die allein durch Trocknung statt durch chemische Abbindung oder Brennen aushärten. Den Unterschied zu konventionellen Baustoffen spürt man besonders bei der Verarbeitung: Die Augen brennen nicht und die Haut trocknet beim Kontakt mit dem Material nicht aus. Auch für die Gebäudenutzer ist der Unterschied spürbar. Lehm sorgt für ein gesundes und wohliges Raumklima, da er die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit reguliert. Aufgrund seiner hohen Rohdichte dient er als natürlicher Hitzeschutz im Sommer und als Schallschutz in Gebäuden mit hoher Geräuschkulisse.

Für kommunale oder gewerbliche Bauherren, die ihre CO2-Emissionen bilanzieren müssen oder Förderungen in Anspruch nehmen wollen, punkten Lehmbauprodukte vor allem mit ihrem geringen CO2-Verbrauch in der Herstellung. Seit Einführung der DIN-Normen für Lehmbauprodukte 2013 beziehungsweise 2018, die zuletzt in 2024 überarbeitet und veröffentlicht wurden, lassen sich Lehmputzmörtel, Lehmmauermörtel, Lehmsteine und Lehmplatten in verlässlicher und geprüfter Qualität beziehen und verbauen.

Warum Lehm sich für Handwerksbetriebe lohnt

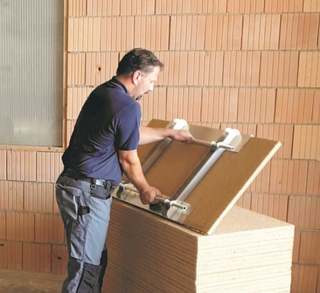

Schwere Platten lassen sich am einfachsten mit einer Tauchsäge zuschneiden

Schwere Platten lassen sich am einfachsten mit einer Tauchsäge zuschneiden

Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.

„Wenn Lehmbauprodukte zum Einsatz kommen, ist Arbeit vom Fach gefragt“, sagt Christopher Waldvogel, der mit seinem Stuckateurbetrieb Stuck & Akustik Weck bereits die Lehmputzarbeiten im 2007 fertiggestellten Kölner Kolumba Museum durchgeführt hat und in Viersen die Trockenbauarbeiten umsetzt. Bauen mit Lehmbauprodukten sei eine profitable Nische, in der kein Preiskampf tobe. Nicht jeder, der im konventionellen Bau die Preise nach unten treibt, hat Lust sich mit neuen Baustoffen auseinanderzusetzen und gibt erst gar kein Angebot ab. „Mit unseren gesammelten Erfahrungen grenzen wir uns erfolgreich vom Wettbewerb ab.“

Für Waldvogel ist das Miteinander auf der Baustelle ein weiterer Pluspunkt für Arbeiten mit Lehm: „Dadurch, dass Lehmbaustoffe auch für Architekten, Bauleiter und Bauherren in der Regel noch recht neu sind, ist unsere Fachkompetenz als Handwerker deutlich gefragter. Auch wenn der Trockenbau mit Lehmplatten nach demselben Prinzip wie sonst funktioniert – der Austausch ist viel intensiver, unsere Meinung hat mehr Gewicht“, berichtet er.

Trockenbau mit Lehm – eine Übersicht

Lehmplatten (auch als Lehmbauplatten bezeichnet) gibt es mittlerweile von unterschiedlichen Herstellern. Sie unterscheiden sich insbesondere durch ihren Aufbau, ihre Materialmischungen und ihre Pflanzenfaseranteile. Je mehr Pflanzenteile einer Platte beigemischt sind, desto leichter ist sie. Bei höheren Lehmanteilen verbessern sich die Schallschutzeigenschaften der Platte; außerdem speichert sie Wärme besser. Immer häufiger werden auch Flächenheiz- und kühlsysteme eingesetzt, bei denen wasserführende Rohre bereits in die Lehmplatten integriert sind. Darüber soll im nächsten Heft berichtet werden.

Tipps vom Profi: Anlieferung, Lagerung, Kalkulation

Tragehilfe für den Transport zur und auf der Baustelle

Tragehilfe für den Transport zur und auf der Baustelle

Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.

Die meisten Lehmplatten sind aufgrund ihrer Masse schwerer als konventionelle Trockenbauplatten. Die Transportwege im Gebäude sollten deshalb möglichst kurz sein und Plattenstapel bereits bei der Anlieferung dort aufgestellt werden, wo sie nachher im Gebäude montiert werden. Bei der Anlieferung und Lagerung der eingeschweißten Paletten sollte man zudem dafür sorgen, dass die Platten vor Nässe geschützt sind, also sowohl vor Regen von oben als auch vor Spritzwasser von unten. Für den Transport gibt es spezielle Traghilfen, die ein leichteres und schnelleres Tragen ermöglichen und auch beim Kommissionieren der Platte in Teilmengen helfen.

Bei der Angebotskalkulation sollten vor allem das Gewicht der Platten und mögliche vorbereitende Füll- und Ausgleichsarbeiten an Fugen und Stößen berücksichtigt werden. Einige Hersteller bieten Unterstützung an und beraten Handwerksunternehmen bei der Materialplanung, dem Personaleinsatz sowie bei den notwendigen Arbeitsgängen.

Schritt-für-Schritt-Montageanleitung

1. Vorbereiten der Unterkonstruktion: Lehmplatten können auf flächigen Untergründen wie Massivholzwänden, Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten montiert werden. Als Beplankung lassen sie sich auf Holz- oder Metallständerwerk schrauben. Beim Verwaltungsgebäude und der Kreisförderschule kommen beide Varianten zum Einsatz. Auf Holz können die Platten auch geklammert werden. Achten Sie bei der Montage auf die von den Systemanbietern zugelassenen Schrauben und Klammern. Insbesondere für höhere Wände müssen Standsicherheitsnachweise vorliegen. Der empfohlene Achsabstand richtet sich nach der Breite der Platten, aber gegebenenfalls auch nach der Wandhöhe und der Beanspruchung. Bei beispielsweise 1250 mm Breite beträgt der Achsabstand der Unterkonstruktion meist die Hälfte der Breite, also 625 mm.

2. Plattenzuschnitt: Die Lehmplatten können mit einer Stichsäge oder sauberer und schneller mit der Tauchsäge zugeschnitten werden. Planen Sie etwa 10 Prozent Verschnitt ein. Achten Sie darauf, saubere und gerade Schnitte zu erzeugen; die Platten können nicht über Kante gebrochen werden. Bei Zuschnitten von sehr schmalen Plattenstreifen kann es je nach Platte zum Verlust der Gefügestabilität kommen. Seien Sie hier besonders vorsichtig.

3. Ausrichten und Klammern der Platten: Richten Sie die Platten horizontal aus. Achten Sie darauf, dass die für den Verputz bestimmte Plattenoberfläche zum Raum zeigt. Beginnen Sie mit der untersten Reihe von Platten. Diese wird mit einem kleinen Abstand zum Boden angebracht. Arbeiten Sie sich Reihe für Reihe nach oben vor. Befestigen Sie die Platten mit einem geeigneten Klammergerät auf der Holzunterkonstruktion und beachten Sie die Herstellerangaben zum geeigneten Klammerabstand. Je schwerer, desto mehr Klammern sind pro Platte notwendig. Der Abstand der Klammern zum Plattenrand sollte 25 mm (von der Klammermitte aus gemessen) betragen. Die Klammer selbst sollte nicht in der Platte versenkt werden. Für den guten Halt müssen die Klammern nicht horizontal, sondern schräg gesetzt werden.

4. Plattenstoß: Die Platten sollten möglichst fugenlos dicht gestoßen werden. Um Kreuzfugen zu vermeiden, versetzen Sie die Stöße der Platten um mindestens einen Ständerachsabstand. Bei flächigen Untergründen arbeiten Sie mit einem Versatz von mindestens 250 mm. Vermeiden Sie Fugen, die Wandöffnungen wie Fenster oder Durchgänge in horizontaler oder vertikaler Richtung fortsetzen, um die Wand stabil zu halten.

Weiterverarbeitung der Flächen

Die Fugen zwischen den Lehmplatten, die 1 mm oder größer sind, müssen im gesamten Querschnitt mit feinem Lehmputz- oder Lehmarmierungsmörtel gefüllt werden. Vor dem Auftragen des Mörtels müssen die Platten sorgfältig entstaubt und gegebenenfalls leicht mit Wasser benetzt werden (Sprühnebel). Dann werden Schraub- oder Klammervertiefungen sowie Unebenheiten ausgeglichen.

Für Risssicherheit füllen Sie die Fugen und gleichen kleine Unebenheiten aus

Für Risssicherheit füllen Sie die Fugen und gleichen kleine Unebenheiten aus

Foto: Industrieverband Lehmbaustoffe e.V.

Um die Rückbaubarkeit der Wände zu gewährleisten und ein gesundes Raumklima zu schaffen, kommen bei den Putzarbeiten in den Viersener Kreisgebäuden ebenfalls Lehmbauprodukte zum Einsatz. Die Putze werden als Dünnlagenbeschichtungen auf Lehmplatten aufgetragen. Zunächst wird eine Armierungslage aus Lehmputz- oder Lehmarmierungsmörtel mit einer Glasgewebeeinlage ausgeführt. Diese Lage wird flächig ausgeführt, also nicht (wie bei Gipskartonbauplatten üblich) nur in den Stoßbereichen. Als natürliches Oberflächen-Finish wird hier ein dünner Lehm-Designputz eingesetzt – auch Anstriche aus Lehmprodukten sind üblich.

Fazit

Trockenbau mit Lehmplatten ist weitgehend vergleichbar mit dem gewohnten Vorgehen – mit positiven Auswirkungen für Bauherren, Gebäudenutzer, Handwerker und die Umwelt. Beim Kreisarchiv spart der Kreis Viersen durch Bilanzierung des Materialrestwertes, geringerer Betriebs- und Instandhaltungskosten und geringen CO2-Steuern rund 7 Millionen Euro im Verlauf der Nutzungsdauer – und gleicht damit die höheren Materialkosten mehr als aus. Weitere Kommunen haben großes Interesse an der kreislauffähigen Bauweise nach Viersener Vorbild. Und mit verschärften CO2-Preisen und der Kreislaufwirtschaftsstrategie auf EU-Ebene werden weitere Bauherren folgen.

In der kommenden Ausgabe der bauhandwerk 9.2025 setzen wir unsere Lehm-Serie mit dem zweiten Teil über den Trockenbau mit Lehmplatten fort.

Autorin

Dr. Ipek Ölcüm ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des Industrieverbands Lehmbaustoffe e.V. in Berlin.