Restaurierung einer Doppelhaushälfte von Adolf Loos in der Wiener Werkbundsiedlung

Zwei glückliche Umstände führten dazu, dass im Loos-Haus in Wien der bauzeitliche Zustand weitgehend erhalten werden konnte: eine ungewöhnlich gut erhaltene Originalsubstanz und ein zwischenzeitlicher Leerstand. Wesentlicher Bestandteil der Sanierung war die Restaurierung des Linoleumbodens.

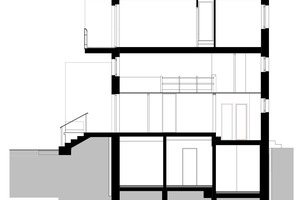

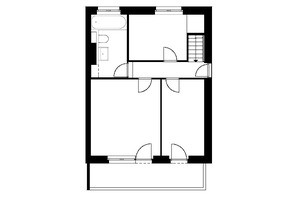

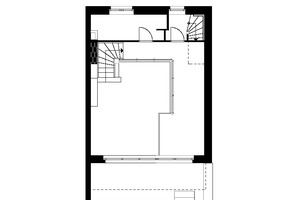

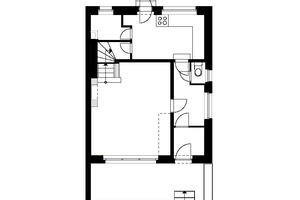

Maßstäbliche Pläne

Maßstäbliche Pläne finden Sie in der gedruckten Ausgabe der Zeitschrift bauhandwerk

Hier geht es zum Heft ->

Oder entscheiden Sie sich gleich für ein Abonnement->

1930 bis 1932 entstand unter der Leitung des österreichischen Architekten Josef Frank die Werkbundsiedlung in Wien-Lainz. 32 Architekten und eine Architektin entwarfen seinerzeit 70 Einfamilienhäuser auf einem Areal im Grünen westlich der Wiener Innenstadt. Einer dieser Architekten war Adolf Loos, der allerdings zu diesem Zeitpunkt schon sehr krank war, weshalb sein Mitarbeiter Heinrich Kulka maßgeblich am Entwurf, vor allen Dingen aber an der Ausführungsplanung beteiligt war. Zwei Doppelhäuser aus jeweils zwei spiegelbildlich gekoppelten Reihenhäusern realisierten Loos und Kulka im Rahmen der Siedlung. Die Häuser mit den Nummern 49 bis 52 entsprechen heute der Adresse Woinovichgasse 13, 15, 17 und 19. Eines dieser Doppelhaushälften, das Gebäude mit der Hausnummer 15, wurde jetzt – wie die gesamte Siedlung – vom Wiener Architekturbüro p.good Praschl-Goodarzi Architekten saniert und restauriert. „Das Besondere dieses Loos-Hauses war, dass ungewöhnlich viel Originalsubstanz erhalten war, da die Mieter so gut wie keine tiefgreifenden Veränderungen wie Zu- oder Umbauten vorgenommen hatten“, erläutert hierzu Martin Praschl, einer der Geschäftsführer des Architekturbüros. „Zudem hatten wir das Glück, dass die alten Mieter auszogen und wir die Möglichkeit hatten, das gesamte Gebäude, einschließlich sämtlicher Oberflächen, auch im Inneren, sanieren zu können.“

Substanzerhaltende Restaurierung

Von 2012 bis 2016 waren bereits 45 Häuser der Werkbundsiedlung, die der Wiener Substanzerhaltungs GmbH & Co.KG (WISEG) gehören, sowie zwei Häuser aus Privatbesitz von außen saniert worden. 2019 konnte dann auch die Innensanierung des Hauses in der Woinovichgasse 15 fertiggestellt werden. Das Zusammenwirken zwischen Bauherrn, Denkmalamt und einem Team aus Restauratoren, Gebäudetechnikern und dem leitenden Architekturbüro funktionierte ausgesprochen gut und ganz im Sinne der substanzerhaltenden Restaurierung. Auf der Internetseite der Werkbundsiedlung Wien wird genau dieses restauratorische Konzept, bei dem der Erhalt der Substanz die oberste Priorität eingeräumt wird, wie folgt vorgestellt: Heute wird dem Erhalt des Originalmaterials größere Beachtung geschenkt. Anstatt beispielsweise Fenster durch Nachbauten mit ähnlicher Optik zu ersetzen oder Fassaden neu zu verputzen, gilt es, die noch vorhandene Originalsubstanz zu restaurieren und für möglichst lange Zeit zu sichern. Das Objekt an sich und nicht eine Interpretation oder ein Nachbau davon wird als schützenswert betrachtet. Dementsprechend wurde in der Siedlung jedes Gebäude umfassend restauratorisch befundet. Dabei ging es nicht nur um den Zustand der Bausubstanz, sondern auch um die Zusammensetzung der Materialien, den Schichtaufbau von Oberflächen und die Identifizierung von Originalfarben. Ziel der Sanierung war, die Wohnhäuser einerseits auf einen zeitgemäßen und schadensfreien Zustand zu bringen, dennoch so viel Originalsubstanz wie möglich – auch mit Gebrauchsspuren – und vor allen Dingen nämlich den bauzeitlichen Habitus zu erhalten.

Der restauratorische Befund

„Wir haben in der Werkbundsiedlung alle Außenputzflächen der Häuser befundet. Die Innenwände konnten nur in den Häusern untersucht werden, die nicht bewohnt waren“, erläutert dazu Diplom-Restauratorin Susanne Beseler. „Je nach Befund wurde bei jedem Haus individuell entschieden, wie die Putzoberfläche saniert oder restauriert werden sollte.“ Dabei gab es Häuser, deren bauzeitliche, also originale Putze relativ großflächig und in gutem Zustand unter Überputzungen vorhanden waren, so dass sie freigelegt und in die Neuverputzung sichtbar integriert werden konnten.

Bei anderen Häusern war der bauzeitliche Putz überwiegend zerstört, so dass hier der historische Putz rekonstruiert wurde. „Wie sich die Rezeptur des historischen Putzes zusammensetzt, haben wir analysiert und nachgestellt“, ergänzt Beseler. An einigen Häusern waren die bauzeitlichen Putze nur mehr fragmentarisch vorhanden, so dass entschieden wurde, diese zu überputzen und so zu konservieren. Am Loos-Haus wiederum war von der historischen Putzoberfläche nichts mehr vorhanden. Da der Putz der Sanierung der 1980er Jahre weitestgehend intakt war, wurde dieser entsprechend instand gesetzt.

Grün, Gelb, Rot

Auch im Inneren konnte nun das Haus Woinovichgasse 15 untersucht, restauriert und beispielsweise die Kalkglätte der Wände wiederhergestellt werden. Der Grundriss des Hauses erinnert stark an das von Loos 1929/30 entworfene Landhaus Khuner, wobei das Haus in der Werkbundsiedlung mit insgesamt 93 m2, die sich auf einer Grundfläche von nur 45 m2 entwickeln, deutlich kleiner ausfällt. Der zentrale Raum des Hauses ist aber auch hier der zweigeschossige Wohnraum mit großer Fensterfront und einer im rechten Winkel umlaufenden Galerie. Während allerdings im Vorgängerhaus über diese Galerie die Räume im Obergeschoss erschlossen werden, ist hierfür in diesem Projekt nicht genug Platz, so dass lediglich auf halber Geschosshöhe eine kleine Kammer erreicht wird sowie eine Treppe, die zu den Schlafräumen im Stockwerk darüber führt. Typisch für Loos ist die dreidimensional entworfene Raumfolge mit Räumen unterschiedlicher Höhe und, besonders markant: die Farbigkeit der Innenräume. Ein grüner Linoleumboden, ockergelbe Wände, die Galeriebrüstung aus Rüstereiche und rote Geländerstreben ergänzen sich hier in einem angenehmen Kontrast. Selbst der im selben Rot lackierte Türrahmen vom Wohnzimmer in den Flur passt in das erstaunlich farbige Gestaltungskonzept, das wiederum für Loos nicht untypisch war. „Farbigkeit ist bei Loos immer ein Thema gewesen!“, bestätigt auch Oliver Schreiber vom Bundesdenkmalamt Wien. „Dr. Bruno Maldoner, einer meiner Vorgänger hier im Amt, beschreibt in einem Aufsatz, dass Loos durch die Wahl der Farben eine weitere Akzentuierungsebene in sein Raumdenken einführte.“

Die Restaurierung des Linoleums

Einen besonderen Arbeitsschritt stellte die Restaurierung des Linoleumbodens dar. Bereits im gegenüberstehenden Haus Rietveld hatte man eine Linoleum-Restaurierung, bei der es auch um den Erhalt von Gebrauchsspuren wie Abdrücke der Möbelstücke ging, durchgeführt. „Wir mussten den Boden zunächst freilegen und von Fertigparkett- und PVC-Verklebungen befreien“, erzählt Restaurator Peter Kopp, der die Linoleumrestaurierung im Haus Loos durchgeführt hat. „Zudem wurde entschieden, das stark reduzierte Linoleum im Eingangsbereich nicht zu erhalten, sondern zu ersetzen und das hier nicht mehr benötigte Material für die Restaurierung der anderen Flächen zu verwenden.“ Dies bedeutete, dass zum einen das Linoleum des Eingangsbereichs in den übrigen Flächen für Ergänzungen verwendet wurde, zum anderen, dass das alte Linoleum zu Linoleumstaub zermahlen und unter Zusatz von Leinöl und weiteren Materialien zu einem perfekt auf den Bestand abgestimmten Füllstoff verarbeitet werden konnte, um hiermit Risse und Fugen zu verfüllen.

Entscheidend bei der Restaurierung war auch, Reinigungsgemische zu verwenden, die in der Lage sind, die alten Kleber zu lösen, ohne das empfindliche Linoleum anzugreifen. „Die Reinigungsgemische haben wir alle selbst angefertigt“, so Restaurator Kopp. „Sowohl für die Böden als auch für die hölzerne Brüstung haben wir sehr fein abgestimmte Lösemittelgemische, Emulsionen und Reinigungsschäume entwickelt, die auf die Oberflächen aufgebracht werden und diese durch ein physikalisches Prinzip reinigen, ohne dass sie mechanisch eingearbeitet werden müssen. Eine umweltfreundliche Methode, mit der mit wenigen Zutaten tolle Ergebnisse erzielt werden!“

Die energetische Sanierung

Eingriffe in den Grundriss oder die Organisation des Hauses waren im Haus Loos nicht gewünscht. So erscheint es aus heutiger Sicht ungewohnt, dass es keinen direkten Zugang vom Wohnzimmer auf die Terrasse gibt. „Ein Zugang bot sich in diesem Fall gar nicht an“, erklärt hierzu Architekt Praschl. „Eine sich nach innen öffnende Tür braucht Platz und auch der Weg zur Tür muss freigehalten werden. Dafür ist der Raum aus unserer Sicht zu klein.“ Auch die kleine Kammer im Zwischengeschoss ließ sich keinem anderen Raum zuschlagen und wird nun sinnvoll als Stauraum genutzt. „Das Haus funktioniert wirklich gut“, so der Architekt. „Wir hatten durchaus unsere Lieblingshäuser in der Siedlung. Das Haus Loos war eines davon.“

Hingegen wurde an verschiedenen Stellen behutsam energetisch saniert. Die Außenwände konnten aus Denkmalschutzgründen weder von außen noch von innen gedämmt werden. Dafür wurde das Dach mit

8 cm Mineralwolle und die Kellerwände mit 12 cm extrudiertem Polysterol-Hartschaum gedämmt. Zudem hat man den U-Wert der Verbundfenster durch den Austausch der inneren Scheibe mit einem neuen, metallbedampften K-Glas verbessert. Problematisch blieb die Kondensation im Scheibenzwischenraum, die entsteht, wenn die Scheiben nach außen dichter sind als die Scheiben nach innen. Da die Außenverglasungen hier allerdings teilweise fix waren, wurde der Problematik mit einer Lüftung mit Wärmerückgewinnung begegnet, die ohnehin sinnvoll ist, sobald in einem Altbau die Fenster abgedichtet werden.

Ein erstaunlich gutes Ergebnis lieferte der abschließend durchgeführte Blower-Door-Test mit einem n50-Wert von unter 2,0 1/h, der damit besser war als es in Österreich für einen Neubau vorgeschrieben ist.

Autorin

Dipl.-Ing. Nina Greve studierte Architektur in Braunschweig und Kassel. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Lübeck (www.abteilung12.de) und ist unter anderem für die Zeitschriften DBZ, bauhandwerk und dach+holzbau tätig.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherr WISEG Wiener Substanzerhaltungs GmbH & Co.KG, Wien, www.wiseg.at

Architektur p.good Praschl-Goodarzi Architekten, Wien, https://www.pgood.at

Restaurierung (Oberflächen) Dipl. Rest. Susanne Beseler, planB, Wien, www.planb.or.at

Restaurierung (Holz und Linoleum) Mag. Peter Kopp, Kopp Restauratoren, Wien,

www.kopp-restauratoren.at