Denkmalgeschütztes Hochhaus

Sanierung der Hochhäuser der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in BerlinBei der Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Verwaltungsbaus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in Berlin mussten neben einer Vielzahl von Anforderungen an

einen zeitgemäßen Bürobau auch Natur- und Umweltschutz in besonderem Maß berücksichtigt werden.

In Berlin Wilmersdorf hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen ihren Dienstsitz – wieder muss man sagen, denn zwischen 2021 und 2024 war das denkmalgeschützte Hochhaus für rund 160 Millionen Euro komplett saniert worden. Die etwa 870 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Senatsverwaltung waren während der Sanierung in das Wilmersdorfer Rathaus umgezogen.

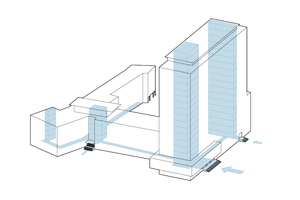

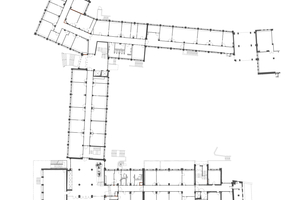

Der Bau sollte denkmalgerecht saniert und doch zeitgemäßen Anforderungen wie Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Brandschutz gerecht werden. Das Bürogebäude hatte man Mitte der 1950er Jahre in Stahlbetonbauweise erbaut. Dabei war der verwendete Beton aufgrund der Bauzeit nicht nur von mäßiger Qualität, sondern man hatte ihn auch sehr sparsam verwendet. Dementsprechend umfassend war die notwendige Betonsanierung. Zudem waren sehr viele Baumaterialien eingesetzt worden, von denen man heute weiß, wie schädlich sie sind, so dass auch eine umfassende Schadstoffsanierung durchgeführt werden musste. Und es ging natürlich um das zu erhaltende äußere Erscheinungsbild des markanten Gebäudeensembles, das aus dem gut 60 m hohen 18-geschossigen Hochhaus und drei miteinander verbundenen 6-geschossigen Gebäudeteilen besteht: Allein 1838 Fenster mussten dafür aufgearbeitet oder ausgetauscht, die Aluminium-Rahmenkonstruktion, in der die Kastendoppelfenster sitzen, neu gebaut und die Hülle energetisch ertüchtigt werden. Die innere Organisation des Bürogebäudes hingegen sollte im Großen und Ganzen bewahrt werden. Dennoch wurden hier Anpassungen an ein zeitgemäßes Arbeiten vorgenommen.

Während die Fassade komplett zurückgebaut wurde, blieb die Tragstruktur des Gebäudes erhalten. Der Hochhausbau besteht also auch weiterhin aus Stahlbetonstützen in der Fläche sowie Stahlbetonfassadenpfeilern, die über alle 18 Geschosse durchlaufen und den Geschossdecken, die zwischen den Pfeilern über die Fensterebene hinaus auskragen. Die gebäudehohen, bauzeitlich von Hermann Kirchberger gestalteten Mosaikwände sowie einzelne Massivwände im Inneren dienen der Aussteifung.

Baugeschichte

Der politisch nicht unumstrittene Architekt Werry Roth hatte das Gebäude gemeinsam mit dem Architekten Richard Schubert geplant. Nachdem es zwischen 1954 und 1956 errichtet worden war, wurde es ein Jahr später in das Rahmenprogramm der Internationalen Bauausstellung Interbau 57 aufgenommen. Gemeinsam mit einem Hochhaus an der Joachimsthaler Straße stand es für eine neue Ära des Hochbaus in Berlin, ein Aufbruchsignal, weg von der Massivität der NS-Architektur. Nicht einmal 10 Jahre nach dem Bau mussten bereits die Betonwerksteinplatten der Fassade mit Messingankern stabilisiert werden. In den 1990er Jahren wurden die Keramikmosaikwände energetisch erneuert.

2006 ließ die Bauherrin, die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), den Zustand des Gebäudes denkmalpflegerisch untersuchen. 2010 bis 2014 erfolgte die Sanierung des großen, aus der Fassade kragenden Sitzungssaals 101 durch das Büro DHL-Architekten.

2014 kam schließlich das für die aktuelle Sanierung mitverantwortliche Büro Kahlfeldt Architekten zunächst mit einer weiteren Studie, insbesondere bezüglich der Fassade, ins Spiel. 2015 dann konnte das Büro in einer ARGE mit dem Architekturbüro Obermeyer das ausgeschriebene VOF-Verfahren für sich entscheiden.

Sanierung

„Die Sanierung begann zunächst mit einer umfangreichen Schadstoffentsorgung. Das Gebäude vereinte nahezu alle problematischen Materialien, die für die Bauweise der 1950er Jahre typisch waren: Asbest, PAK, PCB, bleihaltige Anstriche“, berichtet Alin Schwarzkopf, Leiterin des Projektes im Architekturbüro Kahlfeldt. Für die Entsorgung mussten Schwarz-Weiß-Bereiche eingerichtet, also kontaminierte von nicht-kontaminierten Bereichen durch Schleusen getrennt und die Schadstoffe verpackt und schadstoffgerecht entsorgt werden. Gebundene Schadstoffe mussten nicht saniert werden. So konnte beispielsweise der Terrazzoboden im Treppenhaus mit Einsprengseln aus rotem Ziegel, wie er heute nicht mehr hergestellt werden darf, erhalten werden.

Erst nach der Schadstoffsanierung konnte mit der Betonsanierung begonnen werden. „Während bei der Schadstoffsanierung größtenteils klar war, was auf uns zukommt, wurde der Zustand der Stahlbetonkonstruktion erst nach dem Freilegen und Sandstrahlen sichtbar. Der Beton hatte weder eine gute Qualität noch entsprach die Betonüberdeckung den Anforderungen – selbst nach damaligen Maßstäben war sie unzureichend. Teilweise war gar keine Überdeckung mehr vorhanden“, so die Architektin. Besonders stark betroffen waren Stützen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss, deren Querschnitt sich teilweise um mehr als ein Drittel reduziert hatte. Seinerzeit war der Beton mit Ziegelsplit „verlängert“ worden. Ziegel aber saugt sich mit Wasser voll. Das führt dazu, dass sich dieser nach vielen Jahren des Frost-Tau-Wechsels quasi auflöst. Hier mussten also zunächst die Decken abgestützt werden, alle fehlerhaften Betonteile weggestemmt, die Bewährung und die Stützen mit Spritzbeton wieder ergänzt werden.

Fassade

Besonders spannend wurde es dann bei der Fassade. Hier wurde zunächst eine Musterfassade angefertigt und mit der Denkmalbehörde abgesprochen. Das Grundprinzip besteht dabei aus Aluminiumrahmen, die in die Fassadenfelder eingesetzt wurden und in die später die neuen beziehungsweise die aufgearbeiteten Fenster eingeschraubt werden konnten. Im unteren Drittel jedes Fassadenfeldes sitzen geschlossene Aluminiumelemente, die die Optik der alten asbesthaltigen Faserzementplatten kopieren. In den oberen Zweidritteln setzten die Handwerkerinnen und Handwerker die Fensterelemente mit der Aufteilung gemäß Bestand ein. Die Fenster bestehen aus einem großen Hochkant- und einem schmalen Querflügel im unteren Bereich. Diese kleinen Flügel können auch Rollstuhlfahrende nach Bedarf öffnen.

Die Logistik war eine besondere Herausforderung bei der Fenstersanierung: Alle Fenster mussten ausgebaut, beschriftet und gelagert werden, um so, wenn möglich, am Ende an der richtigen Stelle wieder eingebaut werden zu können.

Nachdem alle Bestandsfenster akribisch aufgenommen und nach Typen und Größen sortiert worden waren, legten das Architekturbüro und das Generalunternehmen zunächst fest, welche Fenster erhalten werden konnten und welche nicht. Dann wurde entschieden, wie neue und alte Fenster an den Fassaden verteilt werden sollten, um möglichst einheitliche Ansichten zu erhalten.

Die Tischlerei Timm-Fensterbau, die sowohl die Aufarbeitung der Fenster als auch den Nachbau der zu stark beschädigten Fenster übernommen hatte, bekam die erhaltenswerten Fenster ins Werk geliefert und brachte sie nach der Bearbeitung Lkw-weise just-in-time auf die Baustelle zurück. „Es war auf jeden Fall von Vorteil, dass wir unser Werk hier in der Stadt haben und so die Baustelle sehr gut bedienen konnten“, erklärt Jonas Wilde aus der Geschäftsführung bei Timm-Fensterbau. Die Firma entwickelte vor gut 20 Jahren die notwendigen Arbeitsschritte für die Sanierung von historischen Kastenfenstern, festgehalten in der Richtlinie HO.09 des Verbandes Fenster und Fassade, um die bauzeitlichen Fenster in Bezug auf Wärme-, Schall- und Wetterschutz zu verbessern. In der Senatsverwaltung konnte etwa die Hälfte der Kastendoppelfenster erhalten werden und wurde überarbeitet, „runderneuert“, wie es in der Tischlerei heißt. Hierzu wurden die Bestandsfenster entglast, vom alten Lack befreit, Beschläge und Profile aufgearbeitet, Dichtungen eingefräst und eine neue Isolierverglasung eingesetzt. „Die alten Kastenfenster konnten so von einem U-Wert von 3 bis 3,2 auf einen neuen Wert von 1,3 ertüchtigt werden“, so Projektleiter Wilde.

99 Fledermausnistkästen

„Eine weitere Besonderheit der neuen Fassade sind die neu hergestellten Lisenen“, betont Projektleiter Harry Nickel vom Generalunternehmer Hochtief infrastructure. Gemeint sind damit nicht die durchlaufenden Stahlbeton-Fassadenstützen rechts und links der Fassadenfelder, sondern die etwas kleineren Lisenen innerhalb der Felder. „Die Bestandslisenen, die ebenfalls aus Ziegelsplittbeton bestanden, waren so kaputt, dass sie nicht mehr aufgearbeitet werden konnten. Wir haben auch diese daher als Leichtkonstruktion nachgebildet und mit Faserbeton verkleidet.“ Die Lisenen bestehen also aus gedämmten Stahlprofilen, die mit L- und V-Formteilen aus Glasfaserbeton von der Firma Rieder Facades verkleidet wurden. Diese haben ein geringes Gewicht bei hohen Spannweiten.

Die Fensterbrüstungen wurden in die Aluminium-Sonderkonstruktion des Gesamtelementes mit eingespannten, gedämmten Paneel-Elementen und den außen vorgehängten Alu-Brüstungspaneelen integriert. Der Brandüberschlag wurde durch zusätzliche Promat-Platten auf der Innenseite realisiert.

Was heute niemand ahnt: In die Fassade wurden 99 Nistkästen für Fledermäuse eingebaut. Dies war Vorgabe der Naturschutzbehörde, da es sich bei den im Gebäude lebenden Zwerg-Fledermäusen um eine Art handelt, die nur dort zu finden war. Die extra für das Bauvorhaben konstruierten Kästen wurden in der Ebene der Unterkonstruktion montiert. Nachdem die Alu-Elemente davorgehängt wurden, sind von den Kästen lediglich kleine Schlitze erkennbar. Mit bloßem Auge sind diese, wenn man vor dem Gebäude steht, nicht zu erkennen.

Sämtliche Stützen und Geschossdecken wurden mit eigens hergestellten Faserzementplatten verkleidet und gedämmt. In einigen Bereichen hat man aus Platzgründen mit Hochleistungsdämmplatten gearbeitet.

Neben der beschriebenen Fassade, die den Großteil der Fassadenflächen ausmacht, sind auch die Fassaden der Treppenhäuser zu erwähnen: Hier wurde die alte Stahlkonstruktion durch eine neue Konstruktion nach heutigen Standards ersetzt. „Für die Treppenhausfassaden wurde kein großes Mock-up, aber ein kleineres Musterelement zur Abstimmung mit dem Denkmalschutz angefertigt“, berichtet Uwe Bock, Projektleiter der Firma Medicke, die auch die beschriebenen Aluminiumelemente der anderen Fassaden angefertigt hat. „Für die Treppenhäuser brauchten wir extrem schmale Profile, die dennoch den heutigen Wärmeschutzanforderungen gerecht werden. Die Wahl fiel auf rp-fineline-Profile mit Breiten von nur 76 mm inklusive Statik-Schwert.“ Ähnlich verhielt es sich auch im Staffelgeschoss, wo der Kongressraum von großflächiger Verglasung mit den gleichen Stahlprofilen wie im Treppenhaus umgeben ist.

Innere Struktur

Die Organisation im Inneren sollte im Wesentlichen erhalten bleiben, da auch die Nutzung dieselbe war wie zuvor. Dennoch wurde diese an verschiedenen Stellen optimiert. So waren beispielsweise Teeküchen in den alten Grundrissen lediglich als „Wasserentnahmestellen“ deklariert worden. Hier entstanden nun insgesamt 30 im Haus verteilte Teeküchen mit hinreichend Platz und angenehmer Atmosphäre.

„Es gibt auch einige kleinere Bereiche, in denen Ansätze des NewWork umgesetzt wurden, flexible Flächen, die die bereichsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Senatsverwaltung fördern sollen“, so Architektin Schwarzkopf. „Grundsätzlich gab es den Wunsch, die einzelnen Büros zu verkleinern, und die Flächen zu optimieren.

Durch die Reduktion von Ablagen und Aktenschränken innerhalb der Räume, konnten stattdessen großzügigere Gemeinschafts- und Kommunikationsflächen geschaffen werden.“ Natürlich musste auch in allen Bereichen der Brandschutz angepasst und die Barrierefreiheit umfassend berücksichtigt werden. Unter anderem wurden die Aufzüge, die bislang nur das 16. Stockwerk erreicht haben, bis zur 17. Etage geführt, so dass nun auch die Besprechungs- und Versammlungsräume im Staffelgeschoss barrierefrei erreicht werden können. Dies war möglich, da für die neuen Aufzüge keine separate Technikeinheit im 17.Obergeschoss mehr notwendig war. Der Motor sitzt nun an der Kabine. Zudem konnte, zur großen Freude der Mitarbeitenden der Behörde, ein alter Paternoster erhalten werden.

Fazit

Gemeinsam mit der Regenwasseragentur Berlin wurde im Verlauf der Sanierung das so genannte Schwammstadtkonzept in die Planung einbezogen. Dabei handelt es sich hier um eine grundstücksübergreifende Lösung, bei der das Regenwasser der Dachflächen des Verwaltungsbaus für die Bewässerung des angrenzenden Preußenparks genutzt werden soll.

„Es war ein öffentliches Bauvorhaben mit vielen beteiligten Behörden und einer Vielzahl weiterer Mitwirkender. Vor diesem Hintergrund war es von zentraler Bedeutung, alle Beteiligten frühzeitig für ein gemeinsames Ziel zu sensibilisieren und zu vereinen“, so Projektleiterin Schwarzkopf. „Es darf nicht darum gehen, sich gegenseitig für Probleme verantwortlich zu machen, sondern um ein gutes Miteinander, darum, gemeinsam nach einer optimalen Lösung für alle zu suchen.“

Autorin

Dipl.-Ing. Nina Greve studierte Architektur in Braunschweig und Kassel. Heute lebt und arbeitet sie als freie Autorin in Lübeck (www.abteilung12.de) und ist unter anderem für die Zeitschriften DBZ, bauhandwerk und dach+holzbau tätig.

Baubeteiligte (Auswahl)

Bauherrin

Berliner Immobilienmanagement, Berlin,

www.bim-berlin.de

Nutzerin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Berlin

Architektur

Arge Kahlfeldt Obermeyer, Berlin, www.kahlfeldt-architekten.de, www.obermeyer-group.com

Projektsteuerer

Diederichs Projektmanagement, Berlin,

www.diederichs.eu

Generalunternehmer

Hochtief infrastructure, Essen und Berlin, www.hochtief-infrastructure.de

Generalunternehmer Objektplanung

F.R.A.U. Architektur & Design, München, www.architetto-augustin.de

Fassadenplanung und Fassadenbau

Medicke, Glauchau, www.medicke.de

Fensterbau und -sanierung

Hans Timm Fensterbau, Berlin, timm-fensterbau.de