Lehm, Teil 4: Lehmsteinmauerwerk, Teil 1

bauhandwerk-Serie Lehm, Teil 4: Tragendes Lehmsteinmauerwerk, Teil 1Für einen umfassenden Überblick über das tragende Lehmsteinmauerwerk werden zunächst in unserer Lehm-Serie im ersten Teil dieses Beitrags zu Lehmsteinen die Norm und die technischen Eigenschaften näher erläutert und anschließend die Lehmsteinarten auf dem Markt vorgestellt.

Seit der Veröffentlichung der DIN 18 940 „Bemessung von tragendem Lehmsteinmauerwerk“ im Jahr 2023 erlebt das Bauen mit Lehm eine spürbare Renaissance. Nicht nur der geringe Energieeinsatz bei der Herstellung ohne Brand oder Autoklavieren sowie die 100-prozentige Kreislauffähigkeit sprechen für das Bauen mit Lehmsteinen. Auch mit dem sommerlichen Wärmeschutz und dem gesunden Raumklima überzeugt der massive Baustoff. Die Norm erweitert die Anwendbarkeit bis zur Gebäudeklasse 4, also für Bauwerke mit bis zu vier Vollgeschossen. Damit hat Lehm den Schritt vom reinen Nischenprodukt hin zu einer tragfähigen Alternative neben Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton vollzogen. Erste nach der neuen Norm bemessen Bauprojekte befinden sich gerade in der Umsetzung. Eines soll hier nach einer ersten Einführung in die Normung und das Produktportfolio in einem Teil 2 dieses Beitrags im nächsten Heft vorgestellt werden.

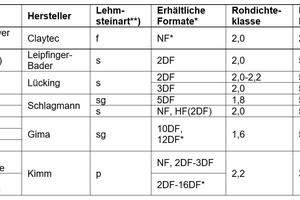

Das Angebot an industriell gefertigten Lehmsteinen wächst stetig. Erste Hersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung im Mauerwerksbau haben tragende Lehmsteine in ihr Portfolio aufgenommen und treiben die Weiterentwicklung entscheidend voran.

Norm und Tragverhalten

Eine Produktnorm für Lehmsteine gibt es zwar schon seit 2013, doch erst mit der Veröffentlichung der neuen Bemessungsnorm DIN 18 940 in 2023 wurde eine rechtsverbindliche Grundlage für die Bemessung von tragenden Lehmsteinmauerwerk geschaffen. Eine Übernahme in die MVV TB ist für 2027 geplant und die Übernahme in die Landesbauordnungen wird dann sukzessive folgen. Bis dahin erteilen die Bauaufsichtsbehörden der Länder auf Grundlage der Bemessungsnorm zu überschaubaren Bearbeitungszeiten eine Zustimmung im Einzelfall.

Konstruktiv ähnelt das Tragverhalten von Lehmsteinen dem von Porenbeton. Die Bemessung lehnt sich als nationale Konstruktions-, Ausführungs- und Bemessungsnorm für Lehmsteinmauerwerk an die Grundprinzipien der vereinfachten Berechnungsmethode für unbewehrte Mauerwerksbauten nach DIN EN 1996-3 an.

Bezüglich der Konstruktion des Lehmsteinmauerwerks werden in der Norm folgende Punkte spezifiziert:

Dämmung: Dämmart und Befestigung

Anordnung von Aussteifungselementen wie Ringanker oder Ringbalken

Ausbildung von Deckenauflager, Sturzauflager und Auflager unter Einzellasten

Mindestwandflächen

Wandhöhen in Abhängigkeit von der Wanddicke

Gebäudeaussteifung

Feuchteschutz

Insbesondere dem Feuchtschutz wird in der Norm ein eigenes Kapitel gewidmet. Feuchtigkeit im Lehmsteinmauerwerk kann zu einer deutlichen Reduzierung der Festigkeit führen. Da Feuchteeintrag in Lehmsteinmauerwerk zu einer deutlichen Reduzierung der Mauerwerksfestigkeit führen kann, muss das Mauerwerk gegen aufsteigende Feuchtigkeit, gegen Spritzwasser und sonstige Flüssigkeitseintritte, wie sie in Küchen und Bädern anfallen können, geschützt werden.

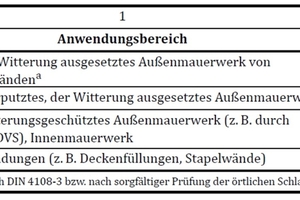

Darüber hinaus sind in der Norm zwei Nutzungsklassen festgelegt, die bauteilbezogen die zu erwartende Feuchtebelastung für das Mauerwerk regelt. In Abhängigkeit von der Nutzungsklasse muss die Anwendungsklasse der Lehmsteine (DIN 18 945) und der Fassadenaufbau gewählt werden. Für gedämmtes beziehungsweise konstruktiv geschütztes Außenmauerwerk sind Lehmsteine der Anwendungsklasse II ausreichend.

Auch während der Bauausführung muss das Mauerwerk vor Niederschlag geschützt werden. Die Schutzmaßnahmen sind dabei so zu wählen, dass das Mauerwerk auch vor Schlagregen geschützt ist. Für den Schutz der Wände gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das Abdecken der Wände mit Folien, im Zelt (Gerüst mit Überzug einer Plane) bauen oder eine Einhausung der Baustelle mit einem mobilen Dach. Die Schutzmaßnahmen müssen bereits in der Planung des Bauvorhabens mitberücksichtigt werden, da sie einen wesentlichen Einfluss auf die Bauabläufe und Kosten haben können. Die noch unvermauerten Steine selber werden auf Paletten mit diffusionsoffenen Folien oder Hauben geschützt.

Lehmsteinarten im Überblick

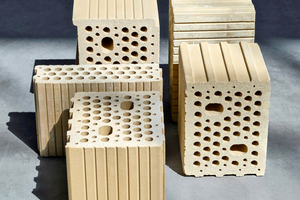

Das Angebot an Lehmsteinen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Lehmsteinnorm DIN 18 945 unterscheidet prinzipiell die Lehmsteine nach ihrer Herstellungsmethode. Es gibt formgeschlagene, stranggepresste und formgepresste Lehmsteine. Weitere Unterscheidungskriterien sind die Formatgröße, die Rohdichteklasse, die Druckfestigkeitsklasse und die Anwendungsklasse. Letztere gibt Auskunft über die Widerstandsfähigkeit der Steine gegenüber Feuchteeinwirkung aus der Umgebung. Insbesondere wenn es sich um tragendes Lehmsteinmauerwerk handelt, müssen die Lehmsteine der Anwendungsklasse II oder höher (Ib beziehungsweise Ia) entsprechen.

Formgeschlagene Lehmsteine werden vor allem in der Instandsetzung eingesetzt, zum Beispiel für die Ausmauerung von Gefachen. Für den Neubau sind diese zu unwirtschaftlich. Hier werden vorwiegend strang- und formgepresste Lehmsteine in Formatgrößen bis 16DF verwendet. Diese großformatigen Steine werden industriell hergestellt und verfügen über eine hohe Maßhaltigkeit und Ebenheit, so dass sie in der Regel mit Lehmdünnbettmörteln als Lagerfuge verarbeitet werden. Die Stirnflächen weisen ein Nut- und Federsystem auf, so dass die Stoßfugen, wenn es nicht statisch anders erforderlich ist, unvermörtelt bleiben.

Wirtschaftliches Lehmsteinmauerwerk

Die industriell gefertigten großformatigen Lehmplansteine werden mit Lehmdünnbettmörtel lagenweise verklebt. In der Bemessungsnorm wird der Lehmdickbettmörtel in Bezug genommen. Daher haben erste Hersteller eine allgemeine Bauartengenehmigung beantragt, beziehungsweise bereits erteilt bekommen, so dass auch mit Lehmdünnbettmörtel konform den bauordnungsrechtlichen Anforderungen gebaut werden kann.

Bei der Verarbeitung der Lehmplansteine ist die Herstellungsweise ausschlaggebend. Stranggepresste Lehmsteine weisen meist ein Lochbild auf und können einzeln oder in Reihe gesetzt werden. Zum leichteren Anheben gibt es dafür entsprechende Griffhilfen beziehungsweise Hebewerkzeuge insbesondere für Steine in den Formaten 8 bis 12DF zu empfehlen. Neben den einzelnen Lehmsteinen gewinnen daher Lehmsteinelemente zunehmend an Bedeutung. Dabei handelt es sich um großformatige Wandtafeln oder Blöcke, die aus Lehmsteinen industriell werksseitig vorgefertigt und anschließend auf der Baustelle mit Krantechnik versetzt werden. Sie ermöglichen kürzere Bauzeiten, eine bessere Planbarkeit und reduzieren witterungsbedingte Einflüsse. Über diese Bauweise wird im übernächsten Teil der Serie berichtet.

Formgepresste Lehmplansteine sind in den von Kalksandstein bekannten Formatgrößen bis 16DF erhältlich und sollten aufgrund ihres hohen Eigengewichts nur mit Versetzgeräten vermauert werden. Diese Bauweise wird in bauhandwerk 12.2025 im nächsten Teil erläutert. So wird das Mauen mit Lehmdünnbettmörtel am Beispiel eines formgepressten Plansteins dargestellt.

Autorin

Dr. Ipek Ölcüm ist Rechtsanwältin und Geschäftsführerin des Industrieverbands Lehmbaustoffe e.V. in Berlin.

Anlegen der Kimmschicht

Eine Horizontalabdichtung (Pappe, Bitumenbahnen, Folien oder Dichtungsschlämme) muss unter der Kimmschicht verlegt werden, um vor herabfallenden Mörtelresten zu schützen (gegebenenfalls eine zweite Pappe oder Folie, die nach den Maurerarbeiten entfernt werden kann).

Das Mauern der Kimmschicht beginnt in Normalmörtel (M10). Das Material für die Kimmschicht muss unbedingt so gewählt werden, dass aufsteigende Feuchtigkeit oder Staunässe nicht zu Beschädigungen oder Beeinträchtigungen des Fußpunktes führen können (Kalksandstein, Betonstein, Ziegelstein oder gegebenenfalls Isokimmsteine, die Festlegung erfolgt durch die Bauleitung).

Die Höhe der Kimmschicht muss mindestens 30 cm über Gelände und zusätzlich 5 cm über Oberkante Fertigfußboden geführt werden.

Die Kimmschicht soll möglichst für alle Lehmwände innerhalb eines Bauabschnitts vorab fertiggestellt werden und bis zum Aufmauern der weiteren Schichten erhärtet sein. Die Mörteldicke beträgt maximal 3 cm.

Sollte das Arbeiten mit einem Versetzgerät (Mauerkran), aufgrund des Gewichtes des zu verarbeitenden Materials erforderlich sein, ist es notwendig Fahrspuren in der Kimmschicht freizuhalten, die nach Fertigstellung des Bauabschnitts wieder verschlossen werden müssen.

Die Kimmsteine werden nach dem Auftragen des Mörtelbettes gesetzt und in Längs- und Querrichtung exakt mithilfe der Wasserwaage ausgerichtet. Ist die Ausgleichsschicht tragfähig, kann das Aufmauern mit Lehmsteinen erfolgen.